Les différents types d’établissements pénitentiaires

Les quelque 80 000 détenus français sont répartis sur tout le territoire dans plus de 185 prisons différentes. Beaucoup d’entre elles sont des Maisons d’Arrêt, accueillant les prévenus en attente de jugement et les condamnés ayant de courtes peines à purger. Il existe aussi des Centres Pénitentiaires, des Centres de Détention, des Maisons Centrales, des Centres de Semi-Liberté, etc. Alors quelles différences entre tous ces types de prisons ?

Surtout, au-delà des classifications administratives et juridiques, il existe de grandes différences entre prisons : certaines sont très anciennes et vétustes, construites dans des châteaux ou d’anciens couvents. D’autres ont été construites récemment et appliquent les nouvelles normes en vigueur, parfois jugées trop sécuritaires et déshumanisantes. Certaines prisons sont intégrées au tissu urbain et accessibles en transport pour les proches et la famille, tandis que les « prisons des champs » sont plus isolées.

Les différents types de prison en chiffres

Début 2025, la France compte 186 établissements pénitentiaires, dont 74 Maisons d’Arrêt (MA, 39 % des établissements) ainsi que 63 Centres Pénitentiaires (CP) qui comptent eux-mêmes souvent un quartier maison d’arrêt.

Les CP concentrent 64 % des détenus, ce qui indique que près de deux détenus sur trois sont hébergés dans un établissement où des profils de détenus divers coexistent (comme des prévenus en attente de jugement en quartier maison d’arrêt et des longues peines en quartier centre de détention).

À eux deux, les MA et les CP hébergent plus de 80 % des détenus en France. C’est dans ces deux types d’établissement que se concentrent tous les problèmes de surpopulation carcérale et la grande majorité des flux d’incarcération et de libération (voir nos pages dédiées).

Les autres types d’établissements, comme les Centres de Détention, les Maisons Centrales ou les Centres de Semi-Liberté sont beaucoup moins nombreux et concernent moins de 20 % des détenus. Les conditions de détention y sont généralement plus favorables.

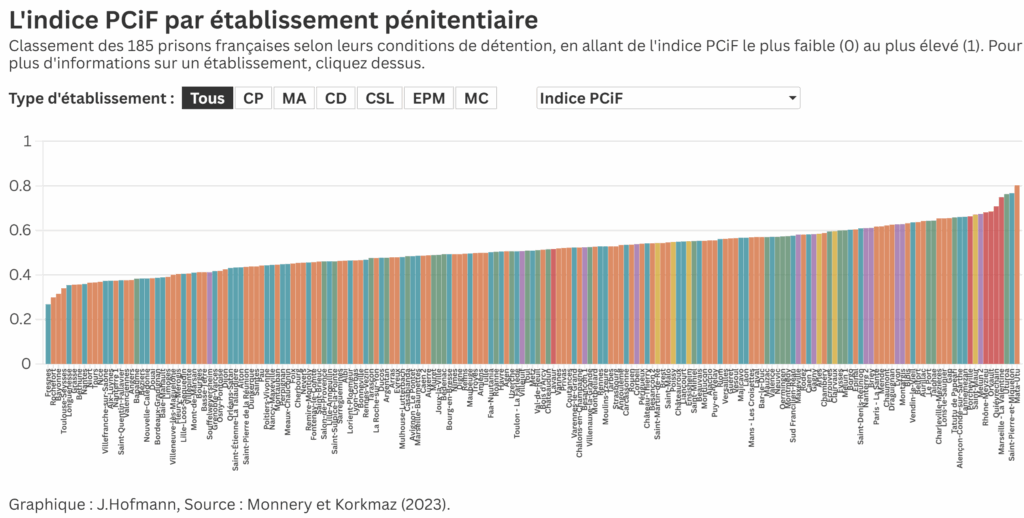

Des conditions de détention très variables d’une prison à l’autre

Pour mesurer et illustrer les disparités dans les conditions de détention entre les prisons françaises, nous avons créé un indice qui synthétise une dizaine d’indicateurs. Il permet de situer chaque prison ou type de prison par rapport aux autres.

On Parle Prison ?

Découvrez les différents types d’établissements pénitentiaires de façon interactive et illustrée, en suivant Sandra et Catherine dans notre épisode dédié de « On Parle Prison » !

Les spécificités de chaque type d’établissement pénitentiaire

Les Maisons d’Arrêt

Les Maisons d’Arrêt (MA dans le jargon pénitentiaire) sont prévues pour recevoir les quelques 20 000 prévenus en détention provisoire, c’est-à-dire non encore condamnés et présumés innocents (ces derniers ne figurent donc pas sur le graphique ci-contre). Les maisons d’arrêt reçoivent également des personnes condamnées dont la peine ou le reliquat de peine n’excède pas deux ans. Le graphique montre effectivement que la plupart des condamnés incarcérés en maison d’arrêt le sont pour des peines inférieures à un an.

Parce que les Maisons d’Arrêt voient passer la grande majorité des détenus (au moins au début de leur incarcération), ce sont ces prisons qui concentrent quasi intégralement les problèmes de surpopulation carcérale (voir notre page dédiée à ce sujet). Les conditions de détention y sont donc particulièrement difficiles, voire indignes.

C’est aussi dans ces prisons que les suicides sont les plus fréquents, pour des raisons expliquées dans notre page consacrée au suicide des détenus.

Les Centres de Détention

Un Centre de Détention (CD) est un établissement pour peines qui reçoit les détenus condamnés en général à plus de deux ans de prison mais qui présentent les meilleures perspectives de réinsertion sociale.

En général, il s’agit de profils condamnés pour des faits assez graves mais relativement « simples à gérer » pour l’administration pénitentiaire, par comparaison à ceux incarcérés en Maisons Centrales. On y retrouve notamment beaucoup de condamnés auteurs d’infractions à caractère sexuel (les AICS).

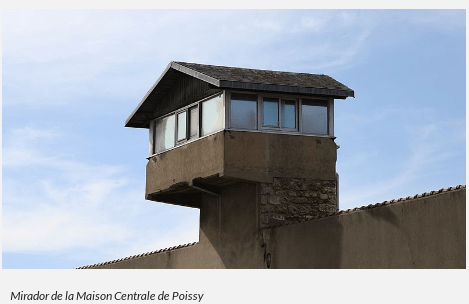

Les Maisons Centrales

Une Maison Centrale (MC) est un établissement pour peine qui reçoit les détenus les plus lourdement condamnés. Le régime de détention se concentre sur la sécurité : il s’agit d’éviter les violences et les évasions de la part de profils « lourds » (condamnés criminels, multi-récidivistes, liens avec le crime organisé ou le terrorisme…) qui sont détenus pour des peines souvent assez longues.

Certaines détenus incarcérés en Maison Centrale le sont parfois pour des peines moindres : il s’agit souvent de détenus particulièrement signalés (les DPS), nécessitant une sécurité accrue ou ayant déjà tenté de s’évader par exemple. On ne compte que 5 maisons centrales, ainsi que 7 quartiers maisons centrales en France.

Les Centres Pénitentiaires

Un centre pénitentiaire (CP) est un établissement pour peine qui rassemble au moins deux quartiers pénitentiaires différents : par exemple une maison d’arrêt, un centre de détention et une maison centrale.

Les détenus sont séparés dans différents bâtiments selon leur régime de détention. Le graphique ci-dessous montre bien que la répartition des peines de prison est équilibrée chez les détenus incarcérés en centre pénitentiaire. On compte aujourd’hui 63 centres pénitentiaires en France et l’Administration Pénitentiaire a surtout tendance à construire des CP aujourd’hui, compte tenu de la flexibilité offerte par ces établissements.

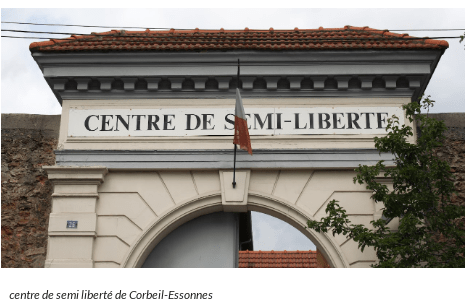

Les Centres de Semi-Liberté

Les centres de semi-liberté (CSL dans le jargon) hébergent des détenus bénéficiant d’un aménagement de peine sous le régime de la semi-liberté, et désormais aussi du placement extérieur.

Ces détenus bénéficient d’un aménagement de leur peine, pour quelques mois en général : ils peuvent ainsi quitter l’établissement pénitentiaire dans la journée, pour des activités ayant pour objectif une réinsertion (travail, formation, soins…) et dorment chaque nuit au sein de l’établissement pénitentiaire. S’ils ne réintègrent pas leur cellule comme prévu, ils sont considérés comme « en évasion ».

Les Etablissements Pénitentiaires pour Mineurs

Les établissements pour mineurs (EPM) accueillent les détenus n’ayant pas encore atteint l’âge de dix-huit ans. Les conditions de détention sont très différentes dans les EPM français : il s’agit de petits établissements, avec un encadrement et un accompagnement très renforcés par rapport aux prisons pour adultes.

On compte environ 700 détenus mineurs, dont un tiers sont détenus dans les 6 EPM tandis que les autres sont pris en charge dans des « quartiers mineurs » à l’intérieur de prisons classiques.

Les unités hospitalières

Au-delà des petites infirmeries (ou unités sanitaires) présentes dans chaque établissement, il existe deux types d’unités hospitalières avec des moyens plus conséquents : les unités hospitalières spécialement aménagées, qui reçoivent les hospitalisations psychiatriques (UHSA) et les unités hospitalières sécurisées interrégionales pour des hospitalisations programmées dont la durée dépasse les 48h (UHSI).

On Parle Prison ?

Découvrez la diversité du parc pénitentiaire français de façon interactive et illustrée, en suivant Marwan, Sarah et Claude dans notre épisode dédié de « On Parle Prison » !

De fortes différences selon l’ancienneté et la localisation

Une grande diversité de conditions de détention se cache derrière les murs des 185 prisons françaises : état général des bâtiments, équipements disponibles dans les cellules (douche, téléphone fixe, etc.), offre d’activités comme le sport, le travail pénitentiaire ou les activités socio-culturelles, niveau de densité carcérale…

Ces écarts dans le parc pénitentiaire français s’expliquent en bonne partie par deux dimensions essentielles : l’ancienneté des établissements et leur localisation géographique vis-à-vis des centres urbains.

De quand datent les prisons françaises ?

En France, les prisons sont parfois très modernes, mais peuvent être très anciennes aussi. Ainsi, la prison « moyenne » a été construite au milieu des années 1940 et un tiers des prisons actuelles ont été construites au XIXème siècle voire avant !

La carte ci-contre présente les dates de construction (ou de conversion du bâtiment d’origine en prison) des établissements pénitentiaires français, pour la France métropolitaine. Les prisons les plus anciennes encore en fonctionnement datent d’avant le XIXème siècle, comme la maison d’arrêt de Gap datant de 1790.

La date de construction d’un établissement n’est pas anodine pour cerner les disparités pouvant exister dans les prisons françaises. Une prison construite au XIXème siècle ou avant est souvent, de fait, plus frappée par des enjeux de vétusté. C’est le cas de la maison d’arrêt de Colmar, aménagée en prison en 1791 dans un bâtiment datant du XIVème siècle. La construction ne permet pas de séparer les détenus, en fonction de leur peine, ou encore de les isoler par mesure de sécurité. L’établissement, frappé par des soucis de surpopulation et de manque d’hygiène, a fermé ses portes en 2021.

Une date ancienne de construction (ou d’aménagement du bâtiment) a néanmoins souvent un avantage en termes de localisation : les vieux établissements pénitentiaires sont souvent construits proches des centres villes, voire même adjacents aux tribunaux. L’accès à l’établissement pour les visiteurs est donc facilité. Les prisons datant du XXème ou du XXIème siècle sont souvent construites à l’écart du centre-ville, en marge sociale et géographique de la commune la plus proche. Enfin, une prison ancienne accueille souvent un nombre de détenus réduit, ce qui peut constituer un avantage vis-à-vis des nouveaux centres pénitentiaires très grands et parfois très automatisés et déshumanisants.

La localisation : « prisons des villes » contre « prisons des champs »

En France, le système pénitentiaire a longtemps été basé sur des prisons situées en centre-ville ou proches de grandes villes. Pour autant, les prisons se sont peu à peu éloignées voire isolées des grands centres urbains, notamment du fait de la disponibilité des terrains. En dehors des zones rurales, ceux-ci sont chers et font souvent l’objet d’oppositions des riverains.

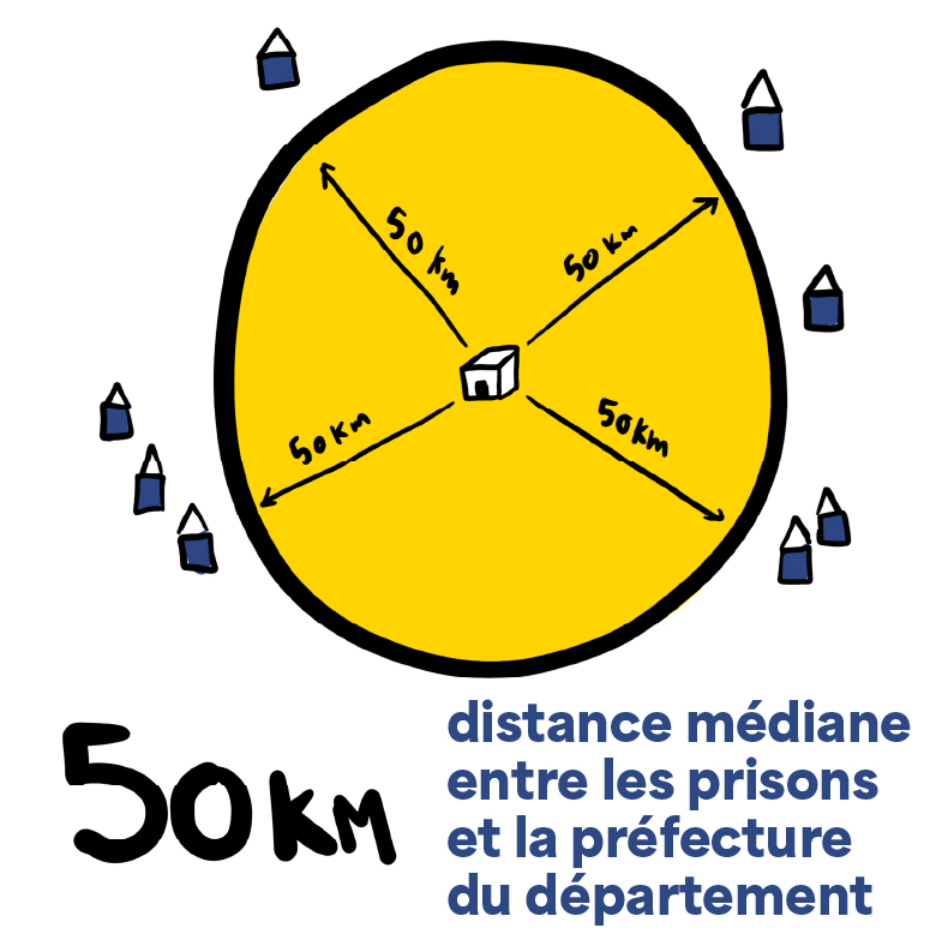

Aujourd’hui, entre une prison et la préfecture du département, la distance médiane à vol d’oiseau est de 50 km !

Cette nouvelle géographie des prisons génère un isolement plus grand des détenus, voire des personnels. De plus, les choix d‘affectation des détenus dans un établissement pénitentiaire plutôt qu’un autre répond à plusieurs contraintes (en particulier la nature de la détention, la durée de la peine, et le nombre de places disponibles) qui peuvent éloigner les détenus de leur lieu de résidence.

En conséquence, un détenu peut être incarcéré loin de sa famille : c’est particulièrement le cas des femmes et des mineurs, puisque les prisons adaptées sont peu nombreuses (quelques dizaines en France).

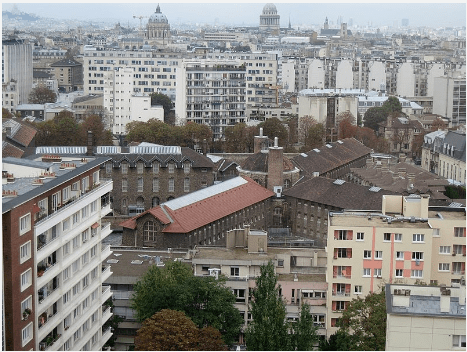

La prison de la Santé à Paris date de 1967. Elle présentait l’avantage important de se retrouver dans le centre ville de Paris, mais l’inconvénient de la vétusté. Elle a été fermée pendant quatre ans pour rénovation avant de réouvrir ses portes en janvier 2019.

Le centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan a été inauguré en 2009. Il est prévu pour accueillir près de 700 détenus.

Être incarcéré en Ile-de-France, dans les Bouches-du-Rhône, ou dans le Pas-de-Calais…

Les cartes suivantes indiquent la distance et le temps nécessaires pour atteindre différents établissements pénitentiaires dans trois départements. Le temps de voyage est calculé en transport en commun, puisqu’on ne peut pas faire l’hypothèse que les familles et les proches de détenus disposent tous d’une voiture pour se rendre dans un établissement pénitentiaire. Les temps de trajet sont très variables selon l’établissement et la région.