Évaluer et contrôler les établissements pénitentiaires

En prison, les détenus conservent l’ensemble de leurs droits fondamentaux (droit à la santé, droits familiaux ou encore liberté religieuse). Mais dans les faits, ces droits ne sont parfois pas respectés. Pour limiter ces atteintes aux droits, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) visite régulièrement les établissement pénitentiaires, reçoit des saisines des détenus ou de leurs proches, et formule des recommandations pour améliorer les conditions de détention.

Les établissements pénitentiaires peuvent également être condamnés, par la justice française comme par la justice européenne, lorsqu’ils portent atteinte à la dignité ou aux droits fondamentaux d’un détenu.

Enfin, depuis fin 2021, les détenus disposent d’un nouveau recours légal contre l’indignité de leurs conditions de détention (auprès du JLD ou du JAP), à charge ensuite pour l’Administration Pénitentiaire de faire cesser l’atteinte ou de transférer le détenu.

L’auto-évaluation par les directeurs de prison

Avant d’évoquer les contrôles externes du CGLPL et les décisions rendues par la justice en matière de respect des droits des détenus, une source interne est particulièrement intéressante au sujet des conditions de détention : il s’agit d’une enquête de mars 2011 menée par le Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires (SNDP) auprès des directeurs ou adjoints d’établissements pénitentiaires. Le syndicat a reçu 56 réponses (sur 400 envois) de directeurs de différents types d’établissements pénitentiaires.

La première partie de l’enquête s’intitule “Regard porté sur les conditions de détention et la politique d’insertion et de lutte contre la récidive“. La note moyenne sur 10 donnée par les directeurs d’établissements pénitentiaires lorsqu’ils sont interrogés sur les conditions de détention au sein de leur propre établissement s’élève à 4,5/10. Le détail des notes figure dans le graphique ci-dessous.

Les directeurs de prison sont donc eux-mêmes assez sévères quant à la qualité des conditions de détention auxquelles sont confrontés les détenus dans leurs établissements. Ils sont également très sévères au sujet des efforts au service de la prévention de la récidive déployés par l’Administration Pénitentiaire : la note moyenne est de 3,5/10 à cette question. Au sujet de la cohérence des politiques pénitentiaires et d’exécution des peines, ils attribuent une note moyenne de 3,8/10.

La critique des prisons françaises et de l’Administration Pénitentiaire vient donc d’abord de l’intérieur, de la part de ses cadres notamment. Mais la critique s’exerce aussi désormais de plus en plus de l’extérieur, sous le regard de la justice et du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Le contrôle des conditions de détention par le CGLPL

Depuis 2007, le Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté veille à l’application et au respect des droits fondamentaux. Il constitue une autorité indépendante et peut visiter à tout moment les lieux où des individus sont privés de leur liberté.

Cela concerne notamment certains établissements médicaux (lorsque des patients sont hospitalisés sans leur consentement), des locaux de garde à vue au sein des commissariats et des gendarmeries, ou encore des geôles de tribunaux.

Mais cela concerne surtout les quelques 185 établissements pénitentiaires du territoire. Le CGLPL est, du fait de sa mission, particulièrement attentif aux conditions de vie pendant la détention.

Saisir le contrôleur général

Toute personne physique peut saisir le contrôleur général. Des associations, le gouvernement, ou des parlementaires peuvent également effectuer la démarche. Le contrôleur général peut aussi s’auto-saisir.

Le contrôleur général est saisi pour toute situation qui semble compromettre les droits fondamentaux dans un contexte de privation de liberté.

On compte chaque année près de 3 000 saisines concernant des établissements pénitentiaires.

Les moyens d’action du contrôleur général

Le contrôleur général peut visiter un lieu de privation de liberté à tout moment (jour comme nuit) et sans devoir prévenir l’établissement concerné. En prison, il peut accéder à l’ensemble de l’établissement et s’entretenir avec tout détenu, en assurant la confidentialité de l’échange. À l’issue d’une visite, le contrôleur général remet aux ministres concernés un rapport et adresse des recommandations. Il peut également adresser des recommandations d’urgence.

L’activité du Contrôleur Général

La maison d’arrêt de Draguignan n’a pas encore été visitée par le Contrôleur Général, car elle a ouvert ses portes très récemment : en janvier 2018.

Très peu de prisons n’ont pas été visitées par le contrôleur général. Il s’agit parfois d’établissements construits très récemment qui n’ont pas encore fait l’objet d’un contrôle. Les autres établissements sont concernés par une ou deux visites. Un nombre de visite supérieur ou égal à trois reste rare.

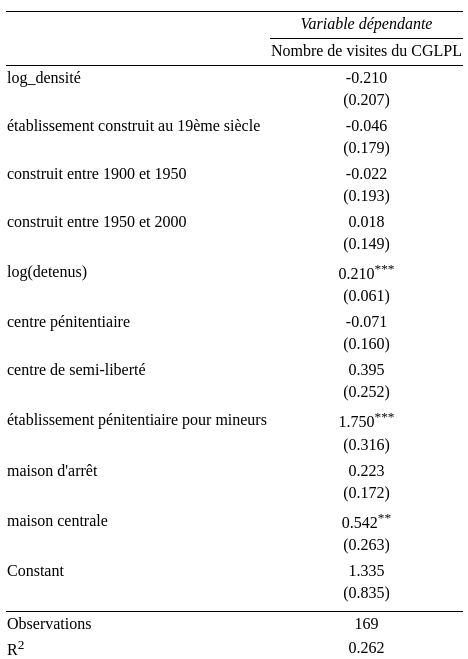

Une régression par Moindres Carrés Ordinaire permet de mieux comprendre les choix de visites du contrôleur général. La variable à expliquer correspond au nombre de visites du CGLPL depuis la création de cette instance, ou depuis l’ouverture de l’établissement s’il s’agit d’une prison récente (le nombre de visite est alors corrigé pour en tenir compte).

Dans le modèle sont testées plusieurs variables explicatives des choix du CGLPL : la date de construction de l’établissement (pour savoir si des établissements plus anciens sont susceptibles d’être plus contrôlés du fait de leur vétusté), le nombre de détenus (pour savoir si les établissement plus peuplés sont plus surveillés par le contrôleur) ainsi que le type d’établissement pénitentiaire.

Il apparait que les établissement pénitentiaires les plus visités par le contrôleur sont les établissements pour mineurs (EPM) ainsi que les maisons centrales. Dans la régression, les EPM voient ainsi en moyenne et toutes choses égales par ailleurs leur nombre de visites augmenter de 1,7 par rapport aux centres de détention (+0,5 pour les maisons centrales). Le contrôleur général accorde donc une vigilance renforcée à l’incarcération des mineurs, et aux lieux d’incarcérations les plus longues et sécurisées.

Le nombre de détenus semble également avoir une légère influence dans le choix des visites du contrôleur général : les prisons les plus grosses sont légèrement plus visitées, toutes choses égales par ailleurs.

Découvrez l’état actuel du parc pénitentiaire de façon interactive et illustrée, en suivant Claude, Marwan et Sarah dans notre épisode dédié de “On Parle Prison” !

Condamner les établissements pénitentiaires

Un détenu peut saisir la justice française et européenne s’il estime que ses conditions de détention sont inhumaines ou dégradantes. L’Etat français peut alors être condamné à verser des indemnités au détenu. Selon l’Observatoire International des prisons, quarante établissements français ont déjà été condamnés par la justice française ou la justice européenne pour conditions de détention indignes.

La carte ci-contre fait état des établissements pénitentiaires situés en France métropolitaine condamnés par la justice française ou par la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH).

Les motifs de la condamnation sont liés aux mauvaises conditions de détention.

- À Amiens, en 2010, un détenu handicapé ne pouvait pas se déplacer au sein de l’établissement pénitentiaire.

- À Coutances, en 2016, un détenu était incarcéré avec neuf autres déténus dans une même cellule.

- À Clermont-Ferrand, établissement fermé en 2015, les toilettes n’étaient aucunement séparées du reste de la cellule, ce qui ne préserve pas l’intimité des détenus.

Une analyse multivariée des facteurs de condamnation des prisons

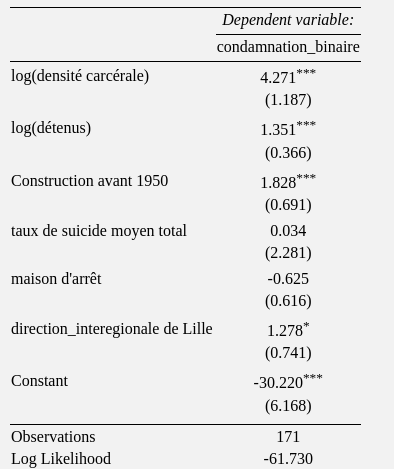

Une régression logistique peut être effectuée pour tester l’influence de différentes caractéristiques des prisons sur la probabilité qu’un établissement soit condamné ou non par une instance française ou européenne. La variable expliquée du modèle est donc un indicateur binaire de condamnation, qui prend la valeur 1 en cas d’une condamnation (par la justice française ou européenne), et 0 sinon.

Les résultats ci-contre montrent notamment que la densité carcérale est corrélée au risque de condamnation d’un établissement : plus une prison est surpeuplée, plus elle aura en moyenne et toutes choses égales par ailleurs des risques d’être condamnée. De même, les établissement hébergeant plus de détenus sont plus exposés aux condamnations : cette relation est en partie mécanique (plus de détenus implique plus de contentieux potentiel) mais suggère aussi probablement que les établissements plus grands génèrent en moyenne des conditions de détention plus dégradées.

De même, les prisons les plus anciennes (construites avant 1950) sont plus exposées aux condamnations. Enfin, la probabilité d’être condamné est plus élevée pour les établissements pénitentiaires de la Direction Interrégionale de Lille (par rapport aux autres directions interrégionales), probablement du fait de la présence de certains avocats locaux spécialisés sur ce type de contentieux.

En revanche, il semble que le type d’établissement pénitentiaire n’ait pas d’influence significative, toutes choses égales par ailleurs, sur le risque de condamnation.

Pour aller plus loin

En France

Recueil des avis et recommandations publiés par le CGLPL de 2008 à 2014, 29/10/2014.

Le CGLPL, en partenariat avec l’Association pour la Prévention de la Torture (APT), a compilé l’ensemble les avis publics, recommandations et recommandations en urgence qui ont été publiés au Journal Officiel de la République Française durant le mandat du premier Contrôleur général, Jean-Marie Delarue (2008-2014). Ce recueil est disponible en français, anglais et espagnol.

Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires, “Enquete SNDP”, mars 2011

Les résultats du questionnaire qui suivent ont vocation à participer à l’état des lieux de la Justice qui sera notamment présenté lors des journées de mobilisation nationales les 28 et 29 mars 2011. Le questionnaire a été diffusé par le SNDP (Syndicat National des Directeurs Pénitentiaires) et le SNCP (Syndicat National des Cadres Pénitentiaires) directement auprès de 400 directeurs d’établissements et adjoints. Il a été préparé, rédigé et dépouillé par des professionnels de l’Administration Pénitentiaire et non des experts du sondage ou de la statistique. Il ne prétend donc pas avoir quelque valeur scientifique, ni être pleinement exhaustif. Il s’agit d’une photographie du regard porté par les professionnels sur leur cadre de travail, leur métier et leurs aspirations au sein du ministère de la Justice. En moins de trois semaines de diffusion, 56 réponses nous ont été adressées. Les répondants ayant la possibilité de répondre à tout ou partie du questionnaire de façon anonyme ou non. 60 questions leur étaient posées : sur leurs structures, les ressources humaines à leur disposition, l’activité de leur structure, notamment en terme de lutte contre la récidive, et de façon générale, leur vision du métier et des dernières évolutions du milieu de la Justice.

Les réponses font état d’une très grande diversité des profils : Les deux catégories (A et B) des cadres de la fonction publique sont représentées : des « Directeurs des Services Pénitentiaires », de catégorie A (74.1% des répondants) mais aussi des « Chefs de Maison d’Arrêt » (catégorie B) qui assurent des fonctions de direction des établissements de moins de 200 places théoriques. En outre, les cadres de direction ayant répondus sont en poste, en établissement, en Service d’Insertion et de Probation (SPIP), en Direction Interrégionale (DISP), ou en Administration Centrale (AC). Rappelons ici que les directeurs ont l’obligation statutaire de mobilité tous les 4 ans et qu’ils sont susceptibles d’exercer successivement sur chacun ce ces postes.

Au final, 85.2% des réponses proviennent d’établissements (dont 51.9% en MA) et 14.8% de SPIP, DISP ou AC.

Concernant les établissements, toutes les tailles et tous les types de structures ont adhérés au questionnaire : Les réponses proviennent ainsi : de Maisons d’Arrêts, de Centres de Détention, de Maisons Centrales, de Centres Pénitentiaires ou d’Etablissements Pour Mineurs (EPM). 22.7% des répondants exercent dans des établissements de moins de 200 places théoriques (EPM et établissements dirigés par des Chefs de Maison d’Arrêt), 40.9% dans des établissements entre 200 et 400 places, 22.7% dans des établissements entre 400 et 600 places et 13.6% dans des établissements de plus de 600 places.

A l’étranger

Site Prison-insider

Le site internet est une plateforme digitale qui propose des informations sur les conditions de détention dans de nombreux pays du monde.