Le travail en prison : une offre insuffisante, inégale et peu utile à la réinsertion

Le travail en détention offre de nombreux avantages : il permet d’abord aux détenus d’obtenir des revenus pour cantiner (achat de biens et services en prison), dédommager les parties civiles, voire épargner en vue de leur libération. Le travail permet aussi d’occuper les journées de détention, en sortant de sa cellule. Pour l’Administration Pénitentiaire, de telles activités permettent ainsi de réduire les tensions entre codétenus et avec les personnels, et donc de mieux gérer la détention.

Mais les postes manquent cruellement dans la plupart des prisons françaises. Moins d’un tiers des détenus ont accès à un travail, pour des temps de travail limités, des rémunérations très faibles, et des tâches généralement non-qualifiées. Les disparités sur le territoire sont par ailleurs très grandes.

- Combien de détenus travaillent en prison ?

- Les disparités massives dans l’accès au travail

- Analyse économétrique de la surface d’atelier par détenu

- Temps de travail réduits et rémunérations très faibles

- Délais pour accéder à l’emploi : quelles disparités entre détenus ?

- Quels effets du travail sur la récidive ?

- En résumé, il reste encore beaucoup à faire pour le travail pénitentiaire

- Pour aller plus loin

Combien de détenus travaillent en prison ?

Entre 1/3 et 1/4 des détenus travaillent chaque mois

En 2020, le travail pénitentiaire concerne près de 20 000 détenus, soit de l’ordre de 28% de la population carcérale. Ce taux est inférieur de près de 8 points au niveau record obtenu en 2001 (36% de détenus travailleurs).

Le travail pénitentiaire peut prendre trois formes :

- Service général : le détenu participe à l’entretien et à la vie de l’établissement pénitentiaire en effectuant des tâches ménagères ou en participant à la cuisine ou à la gestion de la cantine par exemple. En 2020, le service général concentre 52% des postes de travail (environ 10 000 détenus).

- Concession privée : le détenu travaille pour le compte d’une entreprise privée concessionnaire qui installe des ateliers dans l’établissement pénitentiaire. L’entreprise paie les salaires aux détenus par l’intermédiaire de l’établissement. En 2020, les concessions concentrent 42% des postes de travail (environ 8 000 détenus), mais la crise du Covid a entrainé une baisse conjoncturelle de ces emplois de l’ordre de 25% (Rapport Mazars, 2021).

- Régie publique : le détenu travaille pour la Régie Industrielle des Etablissements Pénitentiaires (RIEP), gérée par l’ATIGIP, une régie publique constituée de 48 ateliers répartis dans 27 établissements (début 2021). Les détenus produisent des biens destinés à la vente, notamment pour des acheteurs publics comme le Ministère de la Justice (mobilier) et l’Administration Pénitentiaire (uniformes). La régie publique est un employeur très minoritaire en prison, puisqu’elle emploie seulement 1 000 à 1 200 détenus en moyenne (6% des détenus travailleurs), autant qu’il y a 25 ans.

Les types de postes en atelier

En se concentrant sur le travail en atelier à l'aide des données de la plateforme IPRO 360°, on peut estimer la part des différents types d'activité de production dans les prisons françaises.

Pour chaque atelier, la plateforme renseigne en effet des informations sur le type de production qui y est effectué, informant indirectement sur le type de travaux confiés aux détenus.

Les graphiques ci-contre montrent la prépondérance des tâches de préparation et conditionnement, en particulier en Maison d'Arrêt et en Centre Pénitentiaire. Les productions en atelier sont un peu plus diversifiées en Centre de Détention et en Maison Centrale.

On remarque que l'essentiel des activités se concentre dans des tâches peu qualifiantes, répétitives et souvent éloignées des besoins du marché du travail à l'extérieur.

Les disparités massives dans l'accès au travail

Le Ministère de la Justice ne diffuse pas de statistiques sur la répartition des détenus travailleurs à l'échelle de chaque établissement ou type d'établissement. Cependant, on peut prendre la mesure des disparités dans l'accès au travail d'une prison à l'autre à l'aide de deux sources : les rapports de visite du CGLPL et la plateforme IPRO360° lancée par l'Agence pour le Travail d'Intérêt Général et l'Insertion Professionnelle (ATIGIP). Nous mobilisons ici ces deux sources.

Les rapports de visite des établissements par le CGLPL sont une source précieuse d'informations sur le travail pénitentiaire et ses disparités d'une prison à l'autre. En 2018, l'ancien Contrôleur général Jean-Marie Delarue a résumé les taux de classement au travail (part des détenus qui travaillent ou sont sur liste d'attente) récoltés dans 43 prisons visitées par ses services entre 2008 et 2014.

En retravaillant ces statistiques, on mesure les très grandes inégalités d'accès au travail entre types d'établissement (MA, CD et MC), mais également au sein d'un même type d'établissement sur le territoire.

- Entre types d'établissement : le taux moyen de détenus classés au travail est de seulement 24% dans les Maisons d'Arrêt visitées, contre 42% dans les Centres de Détention et 61% dans les Maisons Centrales.

- Entre établissements d'un même type : c'est entre les 24 Maisons d'Arrêt visitées par le CGLPL que les écarts sont les plus grands (écart-type de 10% pour un taux moyen de 24%). Les taux de détenus classés en MA varient ainsi de 7,9% à 50,5% d'une prison à l'autre, soit un écart de 1 à 6 dans les chances d'accéder à un travail pénitentiaire d'un établissement à l'autre. Dans les CD et les MC, les écarts sont plus modérés mais révèlent tout de même des écarts de 1 à 2 voire 1 à 3 dans les chances d'accéder à un travail pour les détenus.

Part des détenus classés au travail, par type d'établissement (période 2008-2014)

Nombre de détenus classés (travailleurs ou sur liste d'attente) rapportés au nombre de détenus des prisons visitées par le CGLPL (données de 43 établissements visités en 2008 et 2014)

| Statistique | Maisons d’Arrêt (N=24) | Centres de Détention (N=13) | Maisons Centrales (N=6) |

|---|---|---|---|

| Taux moyen | 0,238 | 0,423 | 0,606 |

| Ecart-type | 0,101 | 0,115 | 0,128 |

| Minimum | 0,079 | 0,205 | 0,395 |

| Médiane | 0,232 | 0,416 | 0,641 |

| Maximum | 0,505 | 0,581 | 0,719 |

Source: calculs à partir des relevés du CGLPL, repris dans le livre de J-M. Delarue, En prison, l'ordre pénitentiaire des choses, Dalloz, 2018. Récupérer les données Récupérer l'image Créé avec Datawrapper

Des surfaces d'ateliers inégalement réparties

Une deuxième source plus actuelle correspond aux données sur la présence d'ateliers de production en prison. Ces données datant de début 2022 sont mises en ligne par l'ATIGIP sur sa plateforme IPRO 360° afin de promouvoir ses lieux de production en détention auprès d'entreprises privées.

D'après ces données, seuls 35% des prisons françaises disposent d'espace disponible pour accueillir de nouveaux ateliers. Ces 65 établissements sont représentés en vert sur la carte ci-contre.

22% des établissements ne dispose d'aucun atelier, si bien que la seule source de travail pour les détenus correspond au service général. En général, ce sont plutôt des petits établissements (capacité théorique faible).

Au total, d'après les données d'IPRO 360°, les ateliers en détention représentent une surface de 187 056 m². En moyenne, cela revient à environ 2,6 m² par détenu. Mais de grandes disparités existent là encore dans cette surface par détenu.

Le graphique ci-dessous montre ainsi que la surface d'atelier par détenu est presque 10x plus grande dans les Maisons Centrales que dans les Maisons d'Arrêt.

Le tableau de statistiques permet de préciser l'analyse : en rapportant les valeurs minimales, maximales, et les écart-types par type d'établissement, on découvre que les disparités dans la surface d'ateliers par détenu sont grandes. En Maison d'Arrêt, l'écart-type séparant deux prisons prises au hasard est plus grand que la surface moyenne, témoignant d'importants écarts dans l'accès au travail y compris entre personnes détenues dans un même type d'établissement.

Ratio entre la surface totale d'atelier (en mètres carrés) et le nombre de places dans l'établissement

Analyse économétrique de la surface d'atelier par détenu

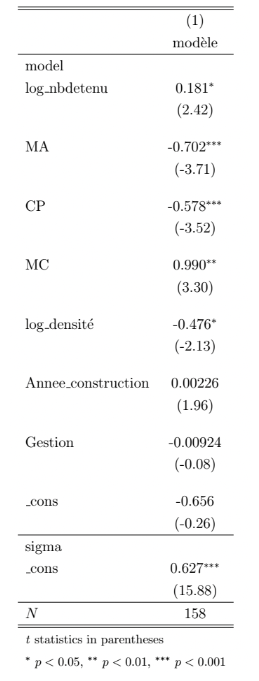

Pour comprendre plus précisément les disparités entre prisons dans la surface d'atelier disponible (en m2 par détenu), on peut recourir à une régression économétrique via un modèle de censure (Tobit) car un certain nombre d'établissements ne disposent d'aucun atelier (le travail y est alors réduit au service général).

Les variables explicatives testées renvoient au type d'établissement (MA, CP, MC, comparés aux CD), au nombre de détenus dans l'établissement et à la densité carcérale, à l'année de construction de la prison, et au fait qu'elle soit gérée en gestion déléguée (et non en gestion 100% publique). Les entreprises gestionnaires ont alors pour obligation contractuelle de favoriser le travail des détenus.

Les résultats économétriques confirment d'abord les grandes disparités existant dans l'accès aux ateliers d'un type d'établissement à l'autre : comparé aux Centres de Détentions, l'accès aux ateliers est très réduits dans les MA et les CP, et au contraire très élevé dans les Maisons Centrales (avec près d'1 m2 en plus par détenu, toutes choses égales par ailleurs).

Les résultats montrent aussi qu'en moyenne, les établissements les plus grands (en termes de nombre de détenus) sont proportionnellement mieux dotés en atelier, ce qui renvoie aux choix architecturaux opérés par l'APIJ et l'Administration Pénitentiaire.

Plus surprenant, il n'existe aucun lien statistique toutes choses égales par ailleurs entre la surface d'atelier et l'année de construction des établissements (on aurait pu penser que les établissements plus récents seraient mieux dotés), ni avec le fait qu'une prison soit en gestion déléguée (malgré les objectifs à remplir pour l'entreprise gestionnaire en termes d'accès au travail).

Compte tenu de l'importance de disposer de ressources financières en détention pour cantiner donc améliorer son quotidien en achetant soi-même des biens et services (et éviter d'être redevable d'autres détenus par exemple), pour rembourser les parties civiles et pour préparer sa libération, ces disparités massives dans l'accès à un travail d'une prison à l'autre sont une source majeure d'inégalités entre détenus sur le territoire.

Temps de travail réduits et rémunérations très faibles

Le travail pénitentiaire représente chaque année une masse salariale de l'ordre de 65 millions d'euros. Répartis sur les 19 200 détenus qui travaillent en moyenne, cela correspond grosso modo à des revenus mensuels moyens de 280€ par mois et par détenu-travailleur (en négligeant les charges, très allégées en prison).

Mais des écarts importants existent selon le type d'employeur en détention : les postes au service général sont généralement les plus mal rémunérés (de l'ordre de 2€ de l'heure) et ceux pour la régie publique sont les mieux payés (environ 5€ de l'heure).

Les faibles revenus mensuels tirés du travail pénitentiaires s'expliquent par la combinaison de deux facteurs :

- des salaires horaires très faibles, nettement inférieurs au SMIC et même parfois aux barèmes légaux en vigueur en détention

- des temps de travail réduits, souvent de l'ordre d'un mi-temps ou d'un 75%, car les heures de travail s'adaptent au rythme de la prison et aux besoins parfois très variables des employeurs.

Taux horaire et temps de travail moyen en 2017

Source : article de Monnery, Montagutelli et Souam (2021), à partir des rapports de la Cour des Comptes (2006, 2011) et du rapport du député Mazars (2021)

Délais pour accéder à l'emploi : quelles disparités entre détenus ?

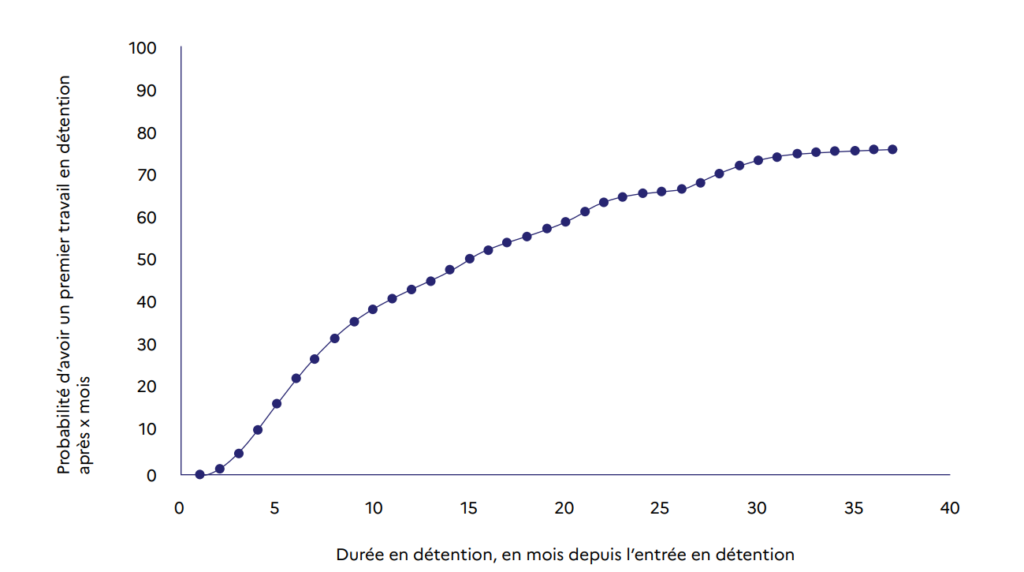

Les délais entre l'arrivée d'un détenu dans une prison et son accès à l'emploi pénitentiaire sont très variables. La Direction de l'Administration Pénitentiaire a produit en novembre 2022 la première étude statistique sur le sujet, sur une cohorte de 5521 détenus entrés en détention en janvier 2019 et suivie pendant 3 ans.

Part des détenus ayant travaillé au fil des mois

Sur cette cohorte étudiée par la DAP, seuls 1760 détenus (32%) ont travaillé en détention et reçu au moins une fois une rémunération pendant leur incarcération. Cela confirme la rareté des postes de travail.

En termes de délai d'accès au travail (graphique ci-contre), presque aucun détenu n'obtient un poste dès le mois de son incarcération (2,2%). Six mois après leur incarcération, à peine un quart des détenus ont déjà travaillé. Il faut atteindre un an d'incarcération pour qu'environ 1 détenu sur 2 ait travaillé au moins une fois.

La probabilité d'avoir accédé à un travail atteint un plateau autour de 75% au-delà de 2 ans et demi d'incarcération. Parmi les longues peines, la majorité des détenus ont donc un accès au moins temporaire au travail. Mais il faut rappeler que la plupart des détentions concerne des courtes peines, et que les détenus-travailleurs peuvent n'exercer que pour quelques semaines ou mois - qui plus est pour des temps de travail limités et des revenus très faibles (voir ci-dessus).

La probabilité d'accéder à un emploi pénitentiaire varie d'un détenu à l'autre, à la fois parce que tous les détenus ne sont pas volontaires mais surtout parce que le chef d'établissement et l'employeur décident ensuite des candidats qui seront effectivement classés et recrutés. L'étude statistique de la DAP analyse les déterminants individuels de l'accès à l'emploi grâce à une régression logistique.

- Il existe des écarts significatifs dans l'accès à l'emploi selon l'âge et le quantum de peine : les très jeunes détenus, 18-24 ans, accèdent beaucoup plus rarement à l'emploi que les autres, probablement car ils sont moins demandeurs ; idem pour les détenus condamnés à des très courtes peines (inférieures à 6 mois), par rapport à ceux qui sont en détention provisoire et surtout par rapport à des condamnés à des peines plus longues. Au contraire, il existe peu d'écarts selon le genre, le statut marital, ou encore le type d'infraction commise par les détenus.

- Il existe également des écarts selon le niveau de vulnérabilité des détenus et leur comportement en détention : les détenus qui bénéficient de l'aide aux personnes sans ressources (PSRS) ont près de 40% de plus de chances d'accéder à un emploi en détention que les autres ; à l'inverse, les détenus étant déjà passés en commission de discipline ont près de 30% de chances en moins de travailler que les autres. Ces différences traduisent les choix de priorisation effectués par les chefs d'établissement.

- Enfin, le contexte économique local joue sur l'accès au travail : les détenus incarcérés dans des départements où l'emploi industriel est important à l'extérieur (en proportion de l'emploi total) ont nettement plus de chances d'accéder à l'emploi pénitentiaire que ceux hébergés dans des régions peu industrielles. Ce résultat confirme le rôle de la demande externe de travail par les entreprises privées, en plus des contraintes architecturales qui pèsent sur la capacité d'accueil des ateliers (voir plus haut).

Quels effets du travail sur la récidive ?

Le travail pénitentiaire étant aujourd'hui très souvent limité à des postes peu voire pas qualifiés, sur des tâches répétitives (pliage, collage, nettoyage, etc.), on peut craindre que ses effets bénéfiques en termes de réinsertion et de lutte contre la récidive soient assez faibles en France. Mais jusqu'à très récemment, il n'existait aucune étude statistique en France pour le vérifier.

En juillet 2021, une étude sur la récidive du service statistique du Ministère de la Justice a pu mesurer le lien entre le fait de travailler en détention et la probabilité de récidiver dans l'année qui suit la sortie de prison avec au moins une nouvelle infraction commise (données des détenus libérés en 2016).

L'étude montre que, après avoir tenu compte de nombreuses différences entre les détenus qui ont accès à un travail et les autres (en termes d'infraction commise, de passé pénal, de niveau d'études, et même de santé mentale par exemple), les détenus-travailleurs présentent un risque de récidiver inférieur de 1,8 points de pourcentage dans l'année qui suit leur libération, soit -6% par rapport au taux de récidive moyen de 31% dans l'échantillon. Le travail pénitentiaire semble donc bien avoir une influence bénéfique, quoique relativement modeste, sur la prévention de la récidive.

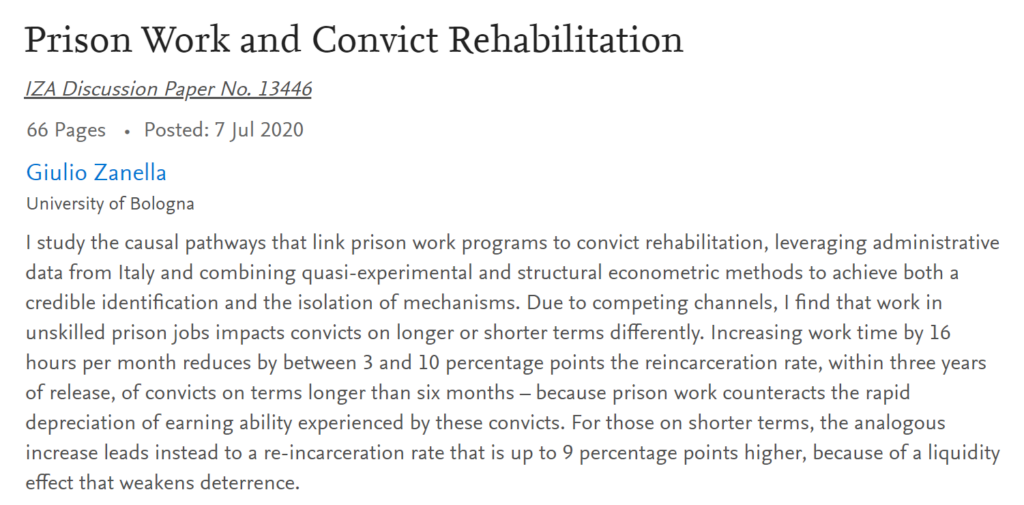

Ce résultat bénéfique du travail pénitentiaire de l'ordre de -6% en France est très cohérent avec les estimations obtenues en Italie dans une étude de G. Zanella. Le chercheur estime qu'en Italie, l'effet moyen du travail en détention sur le retour en prison est également d'environ -6% dans les trois années post-libération (-3 points sur un risque de réincarcération moyen de 47%).

L'auteur montre aussi que cet effet bénéfique moyen cache de très grandes disparités entre les très courtes peines (où les revenus du travail peuvent avoir un effet d'aubaine criminogène sur les détenus) et les peines plus longues (où les effets bénéfiques et réinsérants prédominent nettement).

En résumé, il reste encore beaucoup à faire pour le travail pénitentiaire

Ces résultats très encourageants sur les effets du travail pénitentiaire en matière de prévention de la récidive militent pour une augmentation très sensible des efforts budgétaires consacrés par l'Etat français à ces activités qui bénéficient non seulement aux détenus mais aussi à la société toute entière. Ils suggèrent aussi que des résultats encore plus positifs pourraient être obtenus en détention si les postes proposés étaient plus adaptés aux attentes du marché de l'emploi à l'extérieur (métiers plus qualifiés et plus orientés vers le secteur tertiaire notamment).

La vidéo ci-contre propose un bilan sur le sujet et les limites de la réforme récente du travail pénitentiaire

Pour aller plus loin

En France

Monnery, B., Montagutelli, A. et Souam, S. (2021) : Economie du travail pénitentiaire : enjeux, constats et recommandations

Cet article passe en revue les principaux faits stylisés sur le travail pénitentiaire, ses enjeux, et les résultats de la recherche international sur les liens entre travail pénitentiaire et récidive. Il en tire des recommandations de politique publique axées sur la quantité et la qualité des postes offerts en prison.

Drony, E. (2022) : Accès à un premier travail en détention, DAP

Cette étude de novembre 2022 est produite par le bureau statistique de l'Administration Pénitentiaire. Elle propose la première analyse statistique du délai entre l'incarcération des détenus et leur accès à un premier emploi en détention, à partir de la cohorte des personnes entrées en prison en janvier 2019.

Cornuau, F. et Julliard, M. (2021) : Mesurer et comprendre les déterminants de la récidive des sortants de prison

Cette étude Infostat de juillet 2021 produite par la SDSE du Ministère de la Justice propose la première analyse économétrique de l'influence du travail pénitentiaire sur la récidive en France, en contrôlant pour une longue série de caractéristiques individuelles des détenus.

Travail en détention : à Melun, des détenus sont formés au codage informatique, France Inter, 4/04/2023

Travail en prison, un label et des projets, Le Monde, 02/04/2021

L'article revient sur la faible proportion de détenus pouvant bénéficier du travail en prison, et les projets de l'Administration Pénitentiaire pour changer la donne.

Travail en prison : que font les détenus et combien gagnent-ils ?, Libération, 25/09/2015

L'article s'interroge en particulier sur la nature du travail exercé par les détenus en France.

Rapports du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté sur le travail pénitentiaire en 2017

Les trois rapports du CGLPL s'intéressent au travail en prison dans deux centres de détention ainsi que dans une maison centrale :

- http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/Enquête-sur-place_travail-en-détention_MC-Poissy.pdf

- http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-denquête_travail-en-détention_CD-Val-de-Reuil.pdf

- http://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2017/02/Rapport-denquête_travail-en-détention_CD-Oermingen.pdf

Travail en prison : retour sur une réforme toujours en cours, article de Philippe Auvergnon

Philippe Auvergnon, directeur de recherche au CNRS et spécialiste du droit du travail pénitentiaire

A l'étranger

Zanella, G. (2020) : Prison work and convict rehabilitation

Cette étude porte sur des données italiennes. Elle montre pour la première fois de manière très convaincante les effets moyens bénéfiques du travail pénitentiaire, mais aussi l'hétérogénéité de cet effet en fonction du profil des détenus concernés.