Un indice des conditions de détention pour mesurer les disparités entre prisons

Vétusté, surpopulation, isolement géographique, manque d’activités… Les conditions de détention varient d’une prison à l’autre sur plusieurs dimensions objectives et mesurables. D’où l’idée de les rassembler pour construire un indice des conditions de détention mesurant la situation de chacun des quelque 185 établissements pénitentiaires français.

Les résultats font apparaître d’importantes disparités selon le type d’établissement (maison d’arrêt, centre de détention, établissement pour mineurs…) mais aussi entre prisons d’un même type. Ces écarts sont d’ailleurs cohérents avec les décisions rendues par la justice française et européenne à l’encontre de nos prisons.

En plus d’explorer l’indice des différentes prisons françaises, vous pouvez aussi créer votre propre classement et modifier les pondérations en utilisant notre interface graphique.

- Découvrez l’indice PCiF des conditions de détention

- Comment sont classées les 187 prisons françaises ?

- Personnalisez l’indice selon votre vision de la prison

- Quelles caractéristiques sont prises en compte ?

- Des indices très différents selon le type d’établissement

- Un indice PCiF très cohérent avec les décisions judiciaires en matière de conditions indignes

- Pour aller plus loin

Découvrez l’indice PCiF des conditions de détention

L’indice des conditions de détention, appelé « Indice PCiF » pour Prison Conditions in France, a pour but d’évaluer la qualité des conditions de détention auxquelles sont exposés les détenus dans chacune des quelque 185 prisons françaises.

Cet indice quantitatif allant de 0 (au pire) à 1 (au mieux) compare les établissements pénitentiaires sur une dizaine d’indicateurs captant différents aspects des conditions de détention.

La carte ci-contre permet de visualiser facilement les prisons françaises selon leur indice PCiF, en allant des conditions les plus dégradées (en rouge) aux conditions les plus favorables (en vert).

Pour tout comprendre à la méthodologie et aux indicateurs utilisés dans notre indice PCiF, défilez plus bas !

Un complément aux sources qualitatives

Notre indice quantitatif vient compléter les informations plus qualitatives mais parcellaires provenant de diverses sources, comme les rapports de visite du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté (CGLPL) ou les décisions rendues par la justice administrative ou la Cour européenne des droits de l’Homme.

Un indice cohérent avec les décisions judiciaires

L’indice PCiF est un bon prédicteur statistique des décisions judiciaires visant les prisons françaises.

Pour le vérifier, voir notre analyse statistique dans cet article de LOISEL et MONNERY publié dans la revue Jurimétrie, et résumé en bas de page.

Une preuve d’atteintes aux droits et à la dignité ?

Même si un indice faible peut signaler des conditions de détention globalement très dégradées, l’indice en tant que tel ne permet pas d’identifier des situations individuelles contraires au droit français ou au droit européen (voir notre page dédiée au contrôle des établissements pénitentiaires).

Classement des prisons

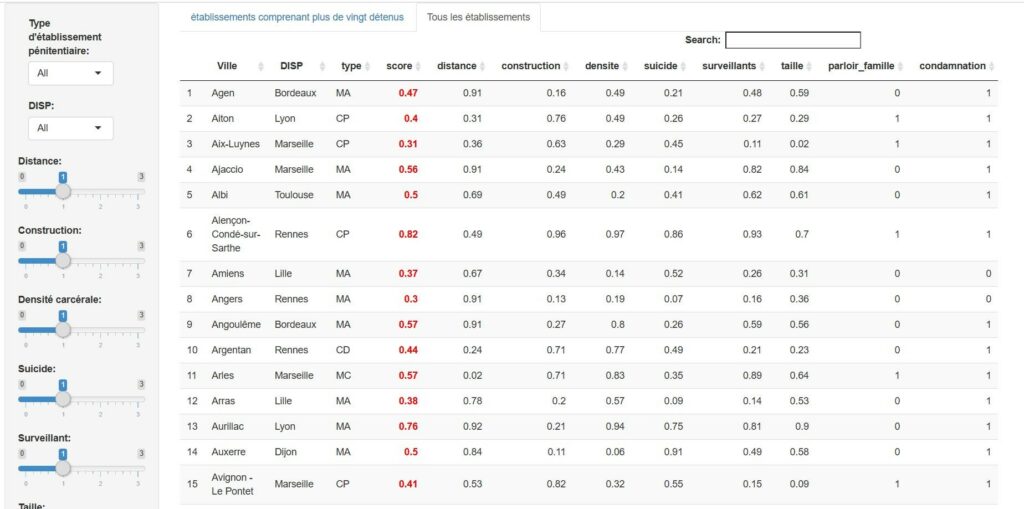

Dans cette infographie, toutes les prisons françaises sont classées selon leurs conditions de détention : des plus dégradées (indice PCiF faible, proche de 0) aux plus favorables (indice élevé, proche de 1). Vous pouvez trier les prisons selon le type d’établissement (Maison d’arrêt, Centre de Détention, etc.) ou selon une des dimensions spécifiques de l’indice.

Pour agrandir l’infographie, vous pouvez cliquer ici.

Comment sont classées les 187 prisons françaises ?

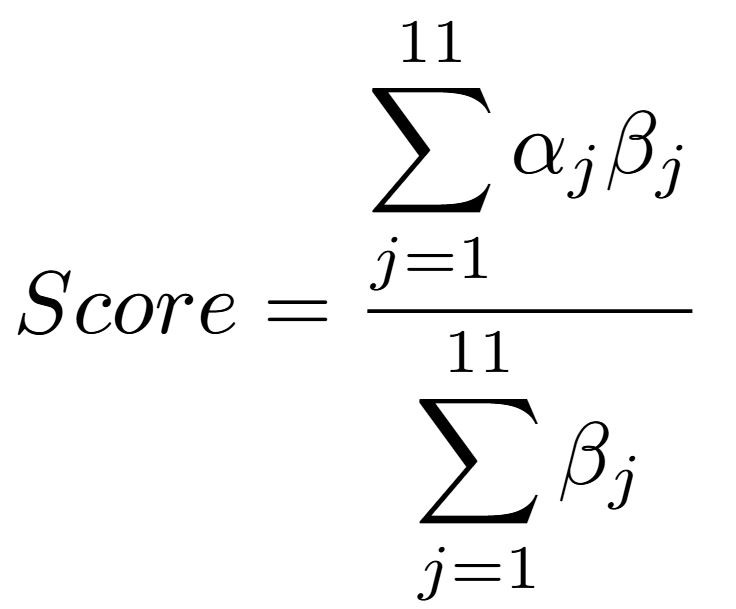

Le score d’un établissement pénitentiaire est un nombre compris entre 0 et 1 et correspond à la moyenne pondérée de 11 indicateurs différents, eux-mêmes normalisés entre 0 (la pire prison sur cet indicateur) et 1 (la meilleure prison sur cet indicateur).

Plus le score d’une prison s’approche de 1, plus les conditions de détention sont globalement bonnes comparées aux autres établissements. La prison de Lannemezan obtient par exemple un indice assez élevé de 0,66 qui la place parmi les centres pénitentiaires (CP) les mieux notés.

Théoriquement, un établissement peut recevoir le score maximal de 1 s’il est tout en haut du classement des 187 prisons françaises sur chacune des variables utilisées dans le calcul.

Au contraire, un score proche de zéro indique des conditions de détention très dégradées comparativement aux autres établissements sur tous les indicateurs. La prison de Fresnes recueille l’indice le plus faible du territoire, avec un score de 0,27.

Pourquoi un indice relatif basé sur des comparaisons entre prisons ?

L’indice PCiF est indice relatif basé sur une série de classements comparant les différents établissements pénitentiaires français entre eux, et non un score absolu qui serait construit par rapport à une prison “modèle” aux caractéristiques « idéales ».

Notre choix méthodologique vise donc à limiter la subjectivité de la référence choisie.

Comment pondérer les différents indicateurs ?

Par défaut, l’indice est obtenu à partir d’une moyenne simple où chacun des indicateurs utilisés reçoit la même pondération (1 par défaut), ce qui revient à accorder la même importance à chacun des indicateurs pour appréhender les conditions de détention. Les variables discrètes reçoivent quant à elle une pondération de 0 compte tenu de la spécificité de leur distribution.

Mais vous pouvez vous-même opter pour des pondérations différentes grâce à notre interface graphique ci-dessous !

Pourquoi certaines prisons n’apparaissent pas dans le classement ?

Les données utilisées pour construire l’indice PCiF proviennent de différentes sources et n’ont pas été actualisées depuis 2023. Les établissements les plus récents, comme le centre de détention de Koné ou le centre pénitentiaire de Troyes-Lavau, n’y figurent donc pas. À l’inverse, plusieurs établissements désormais inactifs, comme la maison centrale de Clairvaux, sont toujours présents dans le classement.

FRESNES : 0,27

Avec un score de 0.27, c’est l’établissement dont les conditions de détention sont les plus dégradées selon notre indice.

TOULOUSE-SEYSSES : 0,34

Le centre pénitentiaire a fait l’objet pour la deuxième fois de recommandations en urgence début juin 2025. Il figure parmi les prisons ayant l’indice PCiF le plus dégradé.

FLEURY-MEROGIS : 0,4

Il s’agit du plus grand établissement pénitentiaire français et même d’Europe. Son indice PCiF s’élève à 0,4.

Personnalisez l’indice selon votre vision de la prison

Notre interface graphique vous permet de personnaliser l’indice en choisissant vous-même les pondérations de chaque indicateur et donc de faire peser un poids plus important à une (ou plusieurs) variable que vous considérez capitale. Par défaut, chaque variable reçoit la même pondération (1 pour les variables continues, 0 pour les variables discrètes). Vous avez la possibilité de pondérer chaque variable continue avec un coefficient allant de 0 à 5. Vous pouvez aussi pondérer les variables discrètes.

Vous pouvez aussi filtrer les prisons par type d’établissement pénitentiaire, ainsi que par direction interrégionale. Vous pouvez aussi choisir de vous intéresser uniquement aux établissements comprenant plus de vingt détenus en moyenne, ou à tous les établissements pénitentiaires quelle que soit leur taille.

Pour explorer la version antérieure de notre interface, cliquez-ici.

Explorez dans le détail l’indice PCiF et calculez vous-même votre propre indice en pondérant comme vous le souhaitez les indicateurs qui vous intéressent !

La formule de l’indice se trouve ci-contre. Les α correspondent à chacune des 11 variables. Les β correspondent à la pondération choisie pour chacune des variables (1 par défaut). La méthodologie utilisée pour calculer le score est détaillée dans l’article « Prison Conditions in France: A Database and An Index to Characterize All French Prisons » (MONNERY et KORKMAZ, 2023).

Quelles caractéristiques sont prises en compte ?

Les différents indicateurs mobilisés visent à capter les principaux aspects des conditions de détention : les caractéristiques du bâtiment, la taille de la prison et sa densité carcérale, la qualité de la prise en charge, les plaintes ou encore les suicides de détenus.

Comment ont été sélectionnés ces indicateurs ?

La sélection des 11 variables incluses dans l’indice, parmi l’ensemble des caractéristiques potentielles, s’appuie sur une série de six critères cumulatifs :

- Pertinence : La variable capture une dimension manifestement pertinente et significative de la qualité des conditions de détention pour un détenu type.

- Disponibilité : La variable peut être collectée à l’aide de données publiques (ou de données à accès restreint) pour toutes les prisons à un coût relativement faible.

- Qualité de la mesure : La variable est obtenue à partir de sources fiables (administrations publiques ou ONG spécialisées) et est bien mesurée, avec une faible marge d’erreur, ou peut au moins être considérée comme un bon indicateur du phénomène sous-jacent.

- Faible redondance : La variable mesure une dimension spécifique des conditions de détention et n’est pas redondante par rapport aux autres variables incluses.

- Grande variation entre les prisons : La variable présente une grande variance entre les établissements pénitentiaires et capture des disparités significatives, et non des aspects généraux communs à toutes les prisons françaises.

- Faible variation dans le temps : La variable présente une faible variance dans le temps au sein des prisons et capture des caractéristiques durables (et non des circonstances de court terme) ou, si elle est assez volatile, elle peut être calculée sur de longues périodes (comme la surpopulation ou le taux de suicide).

Pourquoi seulement onze indicateurs ?

Les onze variables retenues ne peuvent résumer à elles seules l’ensemble des conditions de détention prévalant dans chacune des prisons françaises.

D’autres variables auraient leur place au sein de ce score : la part des détenus exerçant un travail ou suivant une formation en détention, le personnel médical présent au sein de l’établissement pénitentiaire, ou encore le taux d’agression ou de violence au sein de la prison par exemple.

Or, ces variables ne sont pas accessibles, ou alors très incomplètes. Le choix a ici été fait de construire le score à partir de variables suffisamment bien renseignées à l’aide de sources fiables et accessibles.

Huit indicateurs sont des variables quantitatives

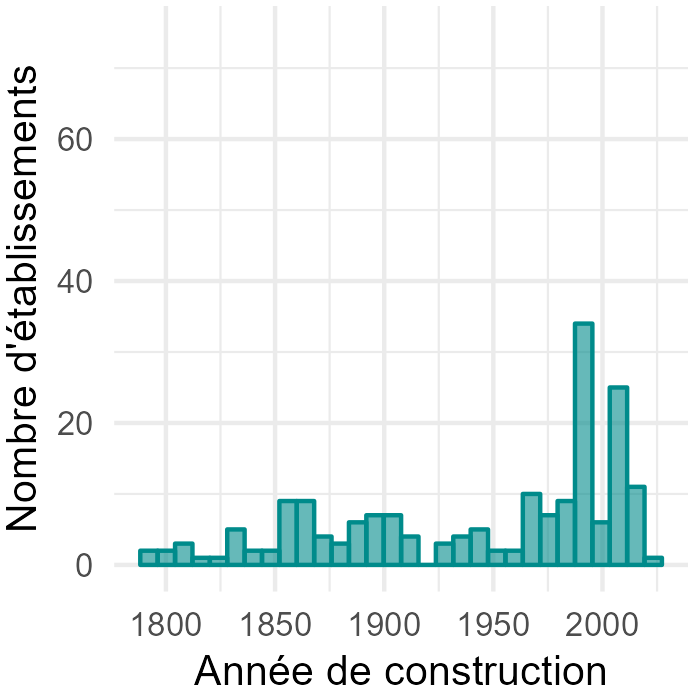

1. Ancienneté du bâtiment

L’année de construction est un indicateur de l’ancienneté et de la vétusté d’une prison.

Si la prison « moyenne » date de 1943, environ 10 % du parc pénitentiaire actuel a été construit avant 1850. A l’inverse, la moitié des établissements font partie de programmes immobiliers modernes et ont été inaugurés après 1970.

Codage dans l’indice :

0 = prison la plus ancienne

1 = prison la plus récente

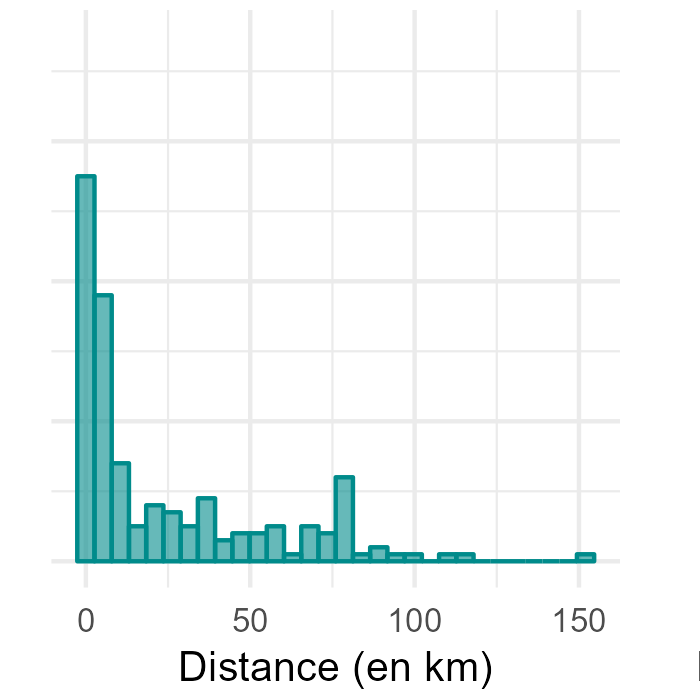

2. Isolement géographique

La distance par rapport à la préfecture est un marqueur de l’isolement géographique et donc social des détenus.

Une majorité des établissements se situent à moins de 10 km de la préfecture du département. Cependant, plus de 20 % se situent à une distance de plus de 50 km, ce qui nuit aux visites de proches et de bénévoles.

Codage dans l’indice :

0 = prison la plus éloignée

1 = prison la plus proche

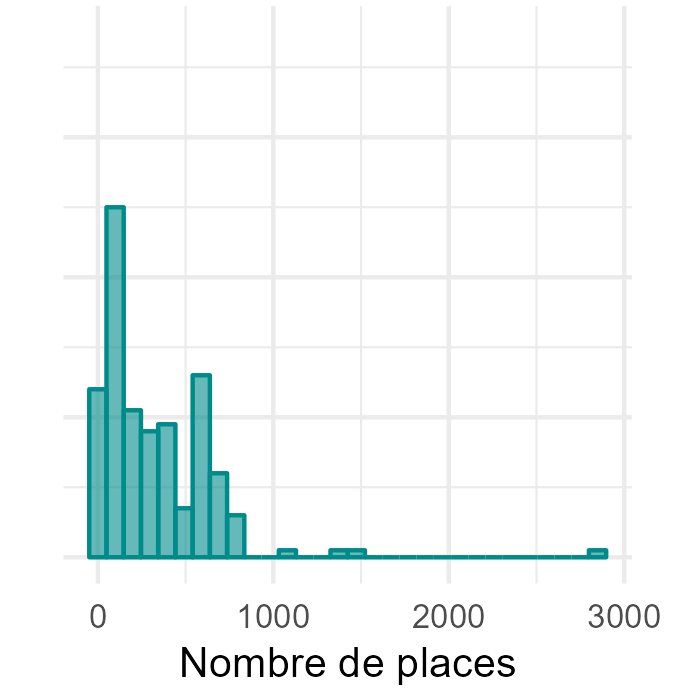

3. Taille de l’établissement

La taille d’une prison (capacité théorique) peut influer sur le climat général en détention et la qualité de la prise en charge des détenus.

Si la prison moyenne compte 325 places opérationnelles, quelques dizaines de prisons sont à taille humaine (centres de semi-liberté, établissements pour mineurs, prisons en outre-mer…). A l’inverse, 4 établissements ont une capacité dépassant les 1000 détenus.

Codage dans l’indice :

0 = prison la plus grande

1 = prison la plus petite

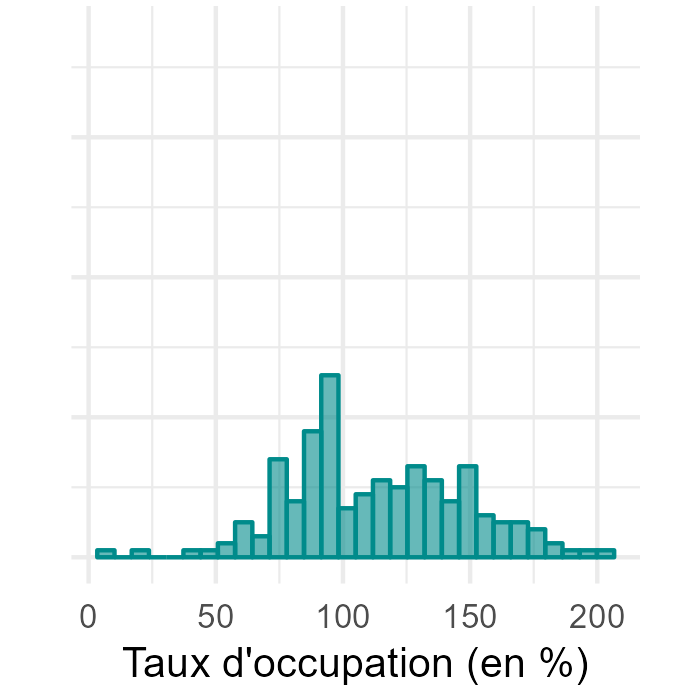

4. Densité carcérale

La surpopulation (densité > 100 %) génère de la promiscuité, des tensions, et une moins bonne prise en charge.

Le taux d’occupation par établissement moyen entre 2018 et 2023 atteint 113 %. Par ailleurs, 57 % des prisons sont concernées par la surpopulation carcérale, et accueillent jusqu’à 2 fois plus de détenus que de places opérationnelles (densité de 205 %).

Codage dans l’indice :

0 = prison la plus surpeuplée

1 = prison la moins densément peuplée

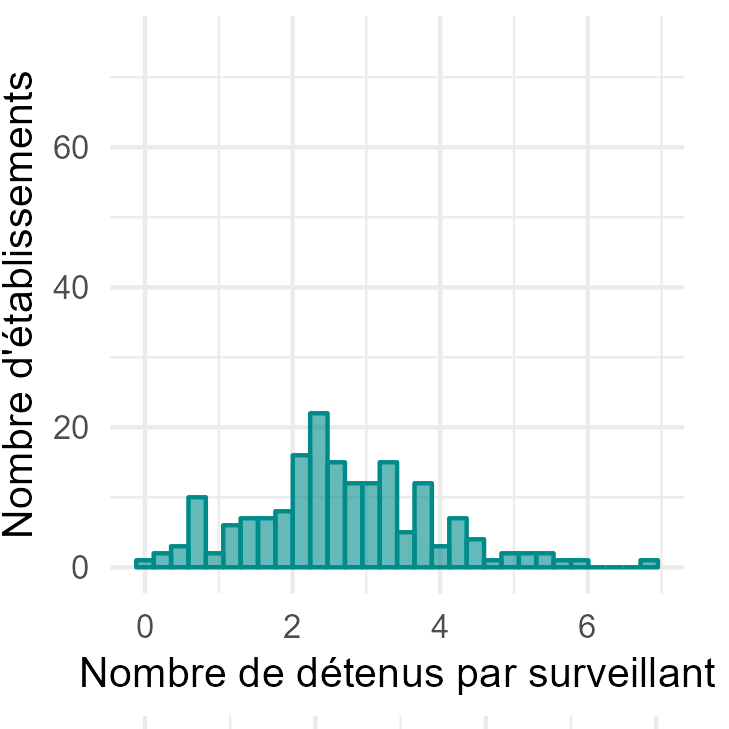

5. Charge de travail des surveillants

Une forte charge de travail, mesurée par le ratio entre le nombre de détenus et l’effectif de surveillants, dégrade la prise en charge, engendre des problèmes de sécurité et réduit l’accompagnement individuel des détenus.

Le ratio de détenus par surveillant est de 2,7 en moyenne, mais dans certains établissements on compte plus de 5 détenus par surveillant en poste dans l’établissement (effectif constaté lors de la dernière visite du CGLPL). Ainsi, l’écart-type entre prisons est conséquent et équivaut à 1,2 détenus en plus ou en moins par surveillant.

Codage dans l’indice :

0 = prison avec la charge de travail maximale

1 = prison avec la charge de travail minimale

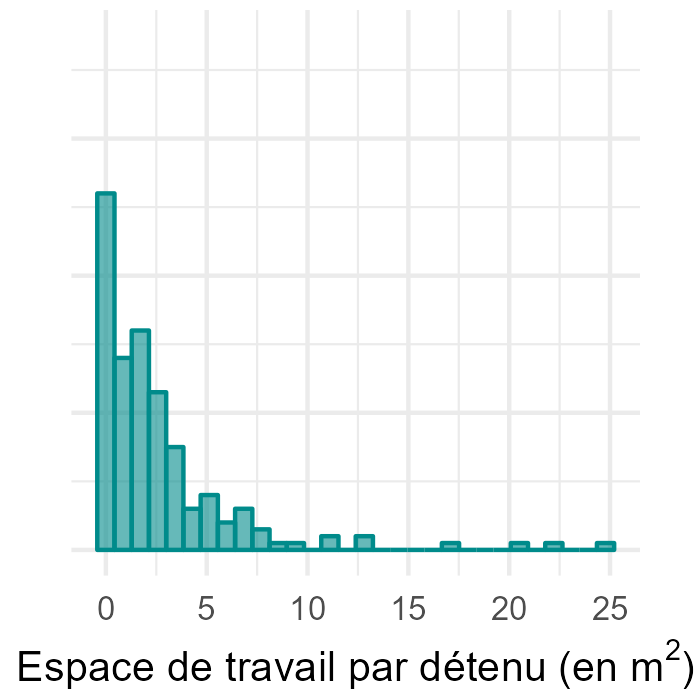

6. Accès au travail des détenus

Le travail pénitentiaire offre des avantages matériels aux détenus et favorise leur réinsertion. Une grande surface de travail en ateliers, rapportée au nombre de détenus, est donc gage de meilleures conditions de détention.

En moyenne, les établissements disposent d’une surface d’atelier de 2,6 m2 par détenu. Certains établissements ne disposent d’aucun atelier de production, quand d’autres bénéficient de grands ateliers (> 10 m2 par détenu) permettant d’offrir du travail à une large part des détenus.

Codage dans l’indice :

0 = prison la moins dotée en ateliers de travail

1 = prison la plus dotée en ateliers de travail

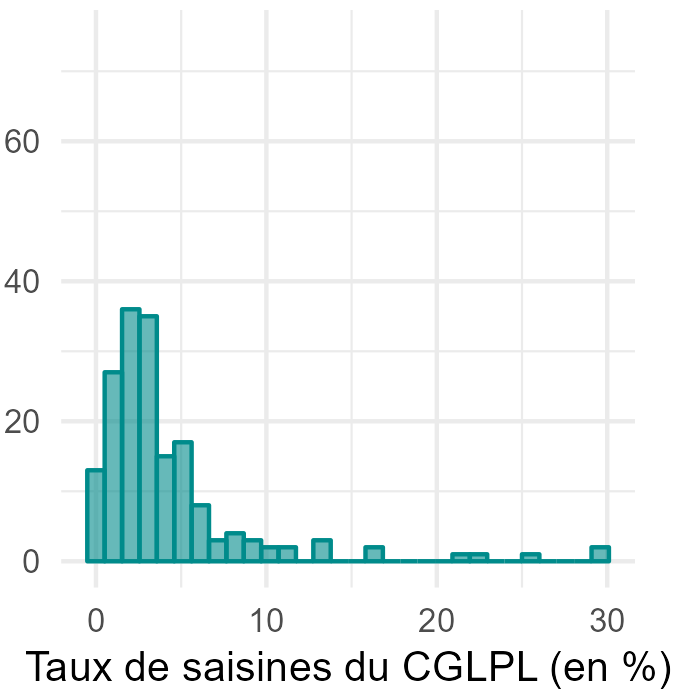

7. Saisines du CGLPL

Les courriers transmis par les détenus au CGLPL (saisines) visent à faire part de problématiques variées affectant les différents aspects de la vie carcérale. Le volume des saisines (rapporté au nombre de détenus) peut donc témoigner de conditions de détention plus ou moins difficiles.

Le taux annuel moyen de saisines du CGLPL entre 2016 et 2021 est de 4 saisines pour 100 détenus. Quelques établissements sont souvent signalés au Contrôleur général, 14 ayant un taux de saisine supérieur à 10 saisines par an sur la période. Cette information n’a pu cependant être recueillie auprès du CGLPL que pour 175 des 187 établissements actuellement opérationnels.

Codage dans l’indice :

0 = prison ayant le plus fort taux de saisine du CGLPL

1 = prison ayant le plus faible taux de saisine du CGLPL

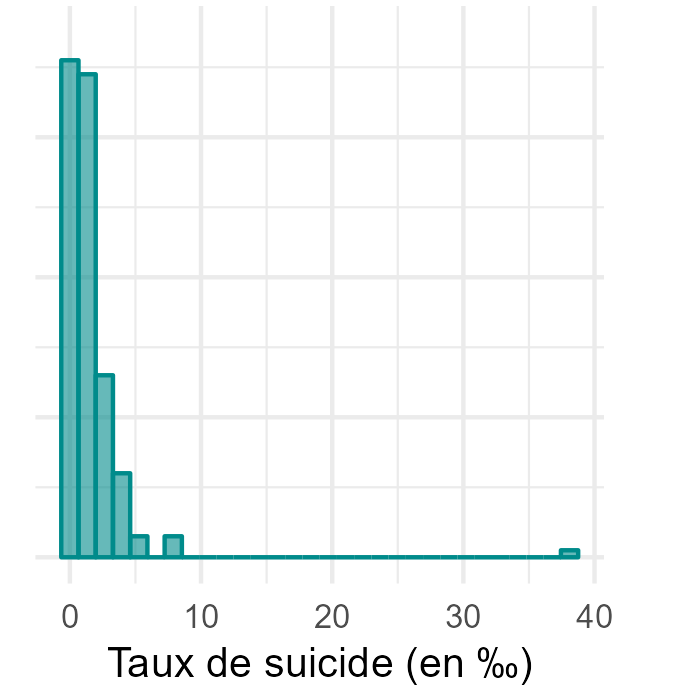

8. Suicides de détenus

La dureté de la détention peut enfin s’appréhender à travers le nombre de suicides en supposant que des conditions dégradées augmentent le risque suicidaire (la population détenue étant particulièrement exposée à ce risque).

Le taux de suicide des hommes en France en 2017 est de 0,2 ‰, alors que le taux moyen annuel par prison entre 2014 et 2021 (hors 2020) s’élève à 1,5 ‰. Néanmoins, on constate une forte hétérogénéité : on dénombre 45 établissements sans suicide détecté sur la période, mais près de la moitié présente un taux annuel supérieur à 1 ‰.

Codage dans l’indice :

0 = prison ayant le plus haut taux de suicide

1 = prison la plus peuplée parmi celles ayant un taux de suicide nul

Trois indicateurs sont des variables qualitatives

9. Présence de parloirs aménagés

Chaque établissement dispose de parloirs, mais certains mettent aussi à disposition des détenus des « parloirs aménagés » pour les familles (unités de vie familiale ; salons familiaux). Ceux-ci favorisent le maintien des liens familiaux.

Codage dans l’indice :

0 = prison sans parloir aménagé

1 = prison avec parloir aménagé

10. Recommandations en urgence

L’article 9 de la loi du 30 octobre 2007 permet au CGLPL, lorsqu’il constate une violation grave des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, de saisir sans délai les autorités compétentes de ses observations en leur demandant d’y répondre. Une quinzaine de prisons ont déjà été visées par de telles recommandations en urgence.

Codage dans l’indice :

0 = prison ayant fait l’objet d’une recommandation en urgence

1 = prison n’ayant pas fait l’objet d’une recommandation en urgence

11. Condamnation de l’établissement

La condamnation de l’établissement par une juridiction française ou européenne atteste de mauvaises conditions de détention en date des faits ayant donné lieu à jugement. Plus de 40 prisons différentes ont déjà été visées à ce jour.

Codage dans l’indice :

0 = prison déjà visée par une condamnation

1 = prison jamais visée par une condamnation

Résumé statistique des indicateurs

Le tableau ci-dessous fournit quelques statistiques descriptives des 8 variables quantitatives de notre indice des conditions de détention (MONNERY et KORKMAZ, DEMC Journal, 2023).

À elles seules, ces statistiques permettent déjà de prendre la mesure des disparités qui peuvent exister d’une prison à l’autre : en termes d’ancienneté du bâtiment par exemple, si la prison moyenne date de 1943, les années de construction s’étalent en réalité sur près de 2 siècles et demi (entre 1790 et aujourd’hui), avec un écart-type de 65 ans séparant deux prisons prises au hasard.

Des indices très différents selon le type d’établissement

D’importants écarts existent entre les principaux types d’établissements pénitentiaires (pour plus d’explications, voir notre page dédiée aux différentes prisons) :

- Les Établissements Pénitentiaires pour Mineurs (EPM) affichent les indices les plus élevés avec une valeur moyenne de 0,67, ce qui place la plupart d’entre eux dans le 4ème quartile de l’indice (le haut du classement). Ces bons résultats s’expliquent globalement par le fait que les EPM sont de petites structures, assez récentes, peu affectées par la surpopulation et bénéficiant de taux d’encadrement élevés.

- Les Centres de Semi-Liberté (CSL) reçoivent aussi des scores assez élevés en moyenne : il s’agit souvent de petites structures, proches des centres-villes et peu surpeuplées.

- Les Centres de Détention (CD) et les Maisons Centrales (MC) obtiennent des indices intermédiaires, qui s’expliquent essentiellement par la pratique du numerus clausus (pas plus de détenus que de places) et par un niveau d’encadrement et d’accès aux activités assez positif en général, par rapport aux maisons d’arrêt.

- Enfin les Centres Pénitentiaires (CP) et les Maisons d’Arrêt (MA) enregistrent les indices les plus faibles, respectivement 0.49 et 0.50. Ces établissements accueillant des prévenus et des courtes peines, très soumis à la surpopulation carcérale et à un sous-encadrement chronique, sont largement surreprésentés dans le 1er quartile de l’indice (ils pèsent pour 96 % du bas du classement) et sont au contraire sous-représentés dans le haut du classement (47 % du 4ème quartile).

« On Parle Prison », des dialogues illustrés pour tout comprendre en 5 minutes

Découvrez les différents types d’établissements pénitentiaires de façon interactive et illustrée, en suivant Sandra et Catherine dans notre épisode dédié de « On Parle Prison » !

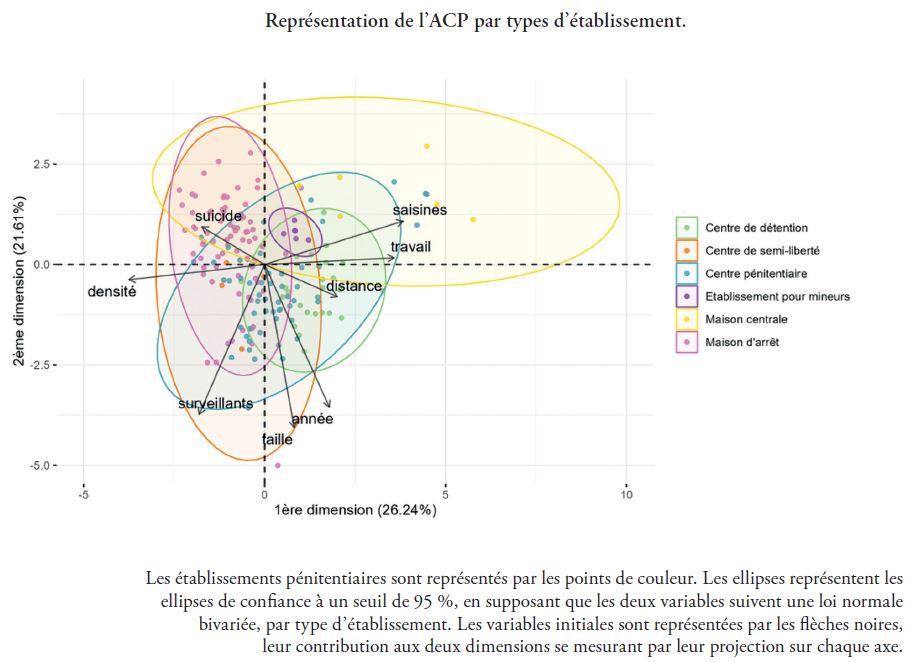

L’importance du type d’établissement sur les conditions de détention

Le graphique ci-contre permet de confirmer le rôle clé du type d’établissement sur les conditions de détention. Il représente une analyse en composantes principales (ACP) qui permet de décrire les huit variables continues considérées de manière synthétique en exploitant leurs corrélations.

Ici sont considérées deux composantes principales pour représenter les établissements sur deux dimensions :

– la première dimension (abscisse) reflète essentiellement la densité carcérale des établissements, les saisines adressées au CGLPL et l’espace dévolu au travail dans l’établissement ;

– la seconde dimension (ordonnée) reflète la charge de travail des surveillants, l’année de construction et la taille de l’établissement.

Graphiquement, les variables les plus contributives d’une composante principale sont les variables dont les vecteurs sont les plus longs, avec une direction proche de celle de l’axe de la composante en question.

- Les Maisons centrales (en jaune) se distinguent des autres établissements selon la première dimension : il s’agit de prisons avec un taux d’occupation relativement faible, un espace alloué au travail important, mais de nombreuses saisines du CGLPL.

- Les Maisons d’arrêt (en rose) sont à l’inverse majoritairement à gauche de l’origine : ce sont les établissements les plus densément occupés, avec un moindre accès au travail. Selon la seconde dimension, les grands établissements, récents et dans lesquels la charge de détenus par surveillant est élevée, se trouvent en dessous de l’axe des abscisses.

- Les Établissements pour mineurs (en violet) sont très concentrés dans cette représentation : ils sont tous de taille assez faible, peu sujets à la surpopulation carcérale et ne sont pas concernés par la question du travail.

- Les Centres de semi-liberté (en orange) diffèrent selon la dimension : ils sont relativement homogènes selon la première, avec peu de cas de surpopulation et l’absence d’espace dédié au travail ; mais ils sont davantage hétérogènes selon la deuxième, principalement du fait de leurs années de construction variables.

- Les Centres pénitentiaires (en bleu) occupent une position centrale dans le nuage de points : ce résultat s’explique par le fait qu’ils rassemblent en leur sein plusieurs quartiers de détention de différents régimes (comme un quartier « maison d’arrêt » et un quartier « centre de détention », par exemple).

Un indice PCiF très cohérent avec les décisions judiciaires en matière de conditions indignes

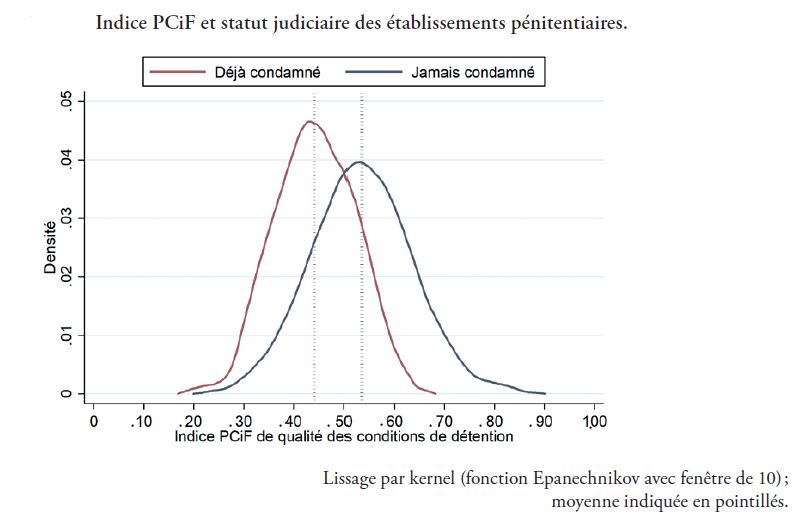

Pour valider la pertinence de notre mesure des conditions de détention, nous étudions les liens statistiques entre l’indice PCiF et les condamnations visant des établissements pénitentiaires, de la part des tribunaux administratifs ou de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (au 1er mai 2023).

Comme le montre le graphique ci-dessus, les 43 établissements déjà condamnés présentent des indices PCiF généralement bien plus faibles que les autres : en moyenne, l’écart est de 0,09 entre les deux groupes (0,442 contre 0,535) sur un indice allant potentiellement de 0 à 1. Un test de Kolmogorov-Smirnov montre que l’écart entre les deux distributions est statistiquement très significatif (p-valeur = 0,000).

Néanmoins, il existe des établissement ayant un indice PCiF faible (autour de 0,3) mais n’ayant jamais été condamnés ; et au contraire quelques prisons relativement bien classées selon notre indice mais ayant fait l’objet d’une condamnation. Il est tout de même notable que, parmi le « top 50 » des établissements les mieux classés, un seul ait déjà fait l’objet d’une condamnation.

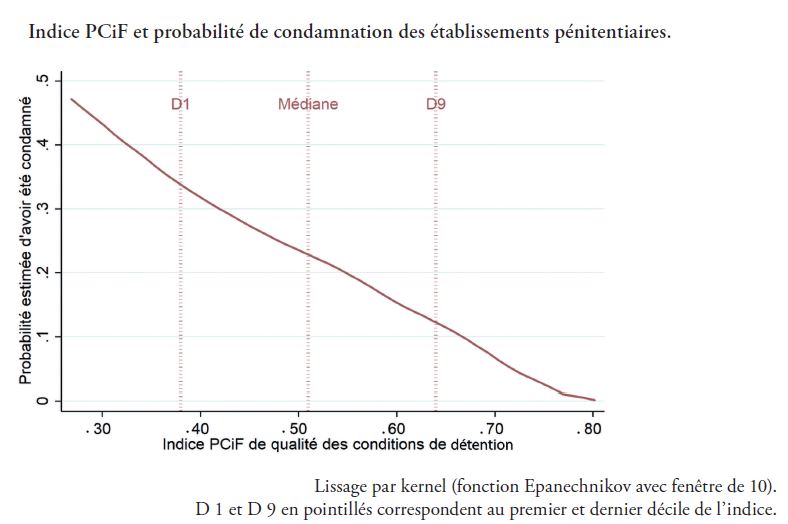

Une autre approche consiste à représenter la relation existant entre l’indice PCiF et la probabilité qu’une prison ait déjà été condamnée.

- La courbe décroissante obtenue ci-contre indique que les prisons mal classées selon l’indice PCiF présentent des taux de condamnation bien supérieurs aux prisons bien classées.

- Alors que la prison médiane en termes d’indice (0,51) présente une probabilité estimée d’avoir été condamnée proche de 25 %, ce risque dépasse 35 % pour les prisons du premier décile de la distribution (D1, soit les 10 % des prisons ayant les plus mauvais indices de condamnation de détention).

- Le risque de condamnation est au contraire inférieur à 10 % pour les établissements du dernier décile (D9, les 10 % des prisons obtenant les meilleurs indices).

- Il existe donc un lien fort, négatif et linéaire entre notre indice PCiF et la probabilité qu’un établissement ait déjà été condamné par la justice.

Cette relation statistique très nette témoigne de la forte cohérence qui relie notre indice PCiF et l’appréciation portée par les juges français et européens vis-à-vis des conditions de détention dans les prisons françaises.

Cela se vérifie aussi quand on s’intéresse aux recommandations en urgence émises par le CGLPL à l’issue de certaines de ses visites (étoiles sur le graphique ci-contre). La douzaine de prisons déjà visées se concentrent sans surprise dans le bas du classement PCiF.

Pour plus de détails, vous pouvez lire notre analyse complète dans l’article « Conditions de détention en France : caractéristiques des prisons et condamnations par la justice française et européenne » publié dans la revue Jurimétrie.

Quelques contre-exemples

ROCHEFORT : 0,3

Bien qu’enregistrant un score de seulement 0,3, la Maison d’arrêt de Rochefort n’a jamais été visée par une condamnation de la justice française ou européenne.

CAEN : 0,49

Le Centre pénitentiaire de Caen fait partie des quelques établissements relativement bien classés (avec un score de 0,49) mais qui ont déjà fait l’objet d’une condamnation.

Explorer l’épisode 4 de « On Parle Prison » pour tout savoir en 5 minutes

Découvrez la diversité du parc pénitentiaire français de façon interactive et illustrée, en suivant Marwan, Sarah et Claude dans notre épisode dédié de « On Parle Prison » !

Pour aller plus loin

LOISEL, N. & MONNERY, B., « Conditions de détention en France : caractéristiques des prisons et condamnations par la justice française et européenne », Jurimétrie – Revue de la mesure des phénomènes juridiques, 2025, vol. 3, 18/02/225, 19 p.

Au-delà des peines prononcées par les tribunaux, un enjeu important en matière de dignité et d’égalité concerne les conditions concrètes dans lesquelles sont exécutées les peines d’emprisonnement. Cet article étudie et quantifie la diversité des conditions de détention dans les 187 établissements pénitentiaires français recensés au 1er mai 2023, en s’appuyant sur une nouvelle base de données rassemblant les caractéristiques clés de chaque prison. Cette étude montre également que les condamnations pour conditions indignes, décidées par les tribunaux administratifs et la Cour européenne des droits de l’Homme, sont assez bien expliquées et prédites par ces caractéristiques observables.

MONNERY, B. & KORKMAZ, S., « Prison Conditions in France: A Database and An Index to Characterize All French Prisons », DEMC Journal, 2023, vol. 1, 14/12/2023, 11 p.

Dans cet article, les auteurs présentent une base de données originale caractérisant les conditions de détention dans les 187 prisons actives en France. Leur base de données, appelée PCiF, agrège des données provenant de sources publiques et à accès restreint et capture des dimensions clés des conditions de détention : ancienneté de l’établissement, isolement géographique, taille de la prison, taux d’occupation, charge de travail des surveillants, accès aux parloirs familiaux, travail en prison, plaintes au CGLPL et suicide. Ils proposent également un indice synthétique allant de 0 à 100, basé sur des classements inter-prisonniers, pour mesurer la qualité globale des conditions de détention au sein de chaque établissement. Les auteurs valident leur indice des conditions de détention en le confrontant aux rapports d’urgence ainsi qu’aux condamnations prononcées contre les prisons françaises. Ces données sont non seulement utiles pour documenter les disparités des conditions de détention en France, mais aussi comme prérequis pour étudier leur influence sur différentes parties prenantes, par exemple les détenus et les juges.