La crise du Covid-19 : quels effets sur la délinquance et les tribunaux ?

La crise du Covid-19 constitue un choc sans précédent qui a nécessité une adaptation rapide de la société pour faire face à la crise. La délinquance et la réponse pénale ne font pas exception. Lors du premier confinement en 2020, on constate une baisse drastique de la délinquance durant les deux premières semaines avant une lente remontée accélérée par le déconfinement. Le fait d’être confiné rend en effet plus difficile certains types de délinquance, mais en favorise d’autres comme les violences intrafamiliales.

De leur côté, les tribunaux ont tourné au ralenti, les conditions de dépôt de plainte ayant aussi été bouleversées par les confinements et couvre-feux. Lors du premier confinement, les prisons connaissent en conséquence une baisse drastique de leur population carcérale (-18 %). Mais cette période de moindre incarcération et de libérations massives de détenus aurait pu avoir des effets criminogènes à l’extérieur. Qu’en disent les chiffres de la délinquance ?

Vue d’ensemble de la délinquance en 2020

Chaque année le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publie un bilan statistique « Insécurité et délinquance ». Ce dernier analyse les données relatives à la délinquance enregistrée par la police et la gendarmerie nationales.

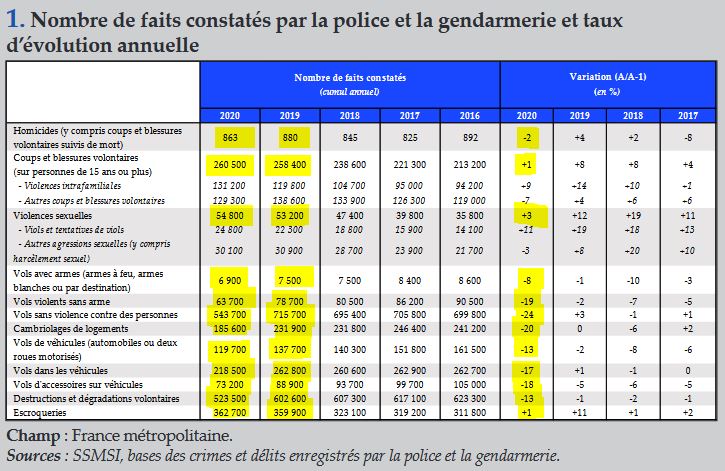

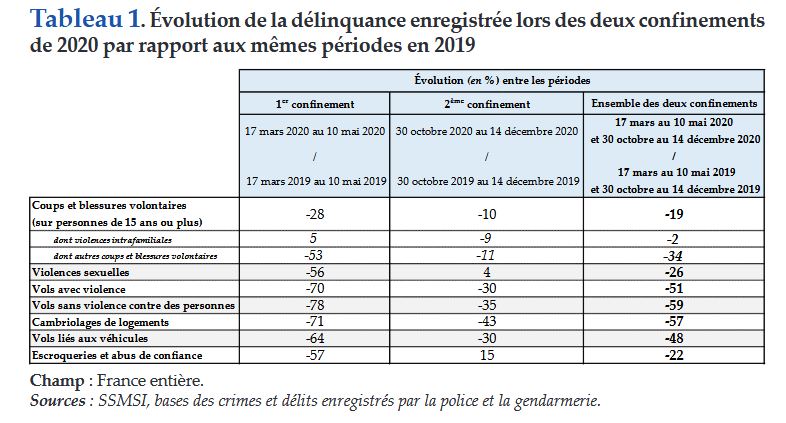

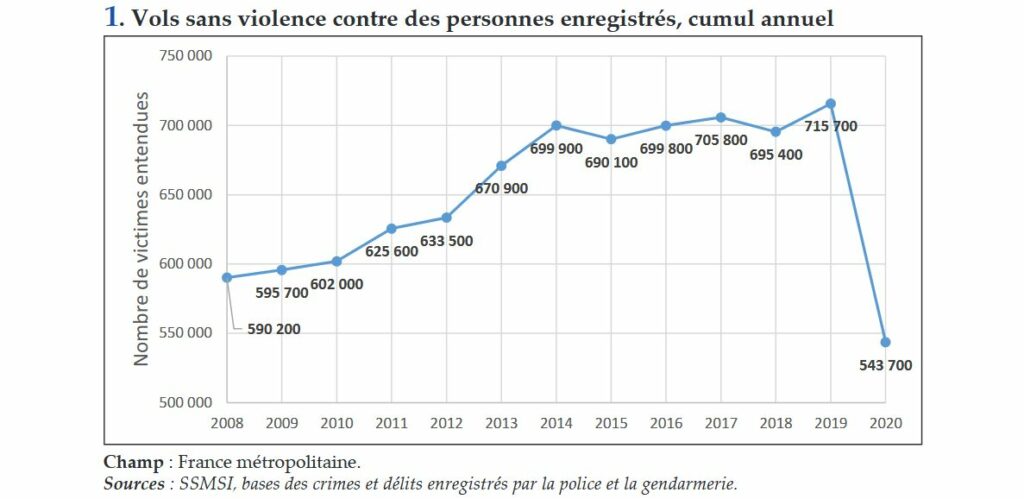

En 2020, de fortes baisses de la délinquance ont été enregistrées par rapport à l’année précédente concernant les vols sans violence contre des personnes (-24 %), les cambriolages de logements (-20 %), les vols violents sans armes (-19 %), les vols d’accessoires sur véhicules (-18 %), les vols dans les véhicules (-17 %), les vols de véhicules (-13 %), les destructions et dégradations volontaires (-13 %) et les vols avec armes (-8 %). Le nombre d’homicides diminue aussi (-2 %) alors qu’il était en hausse les deux années précédentes.

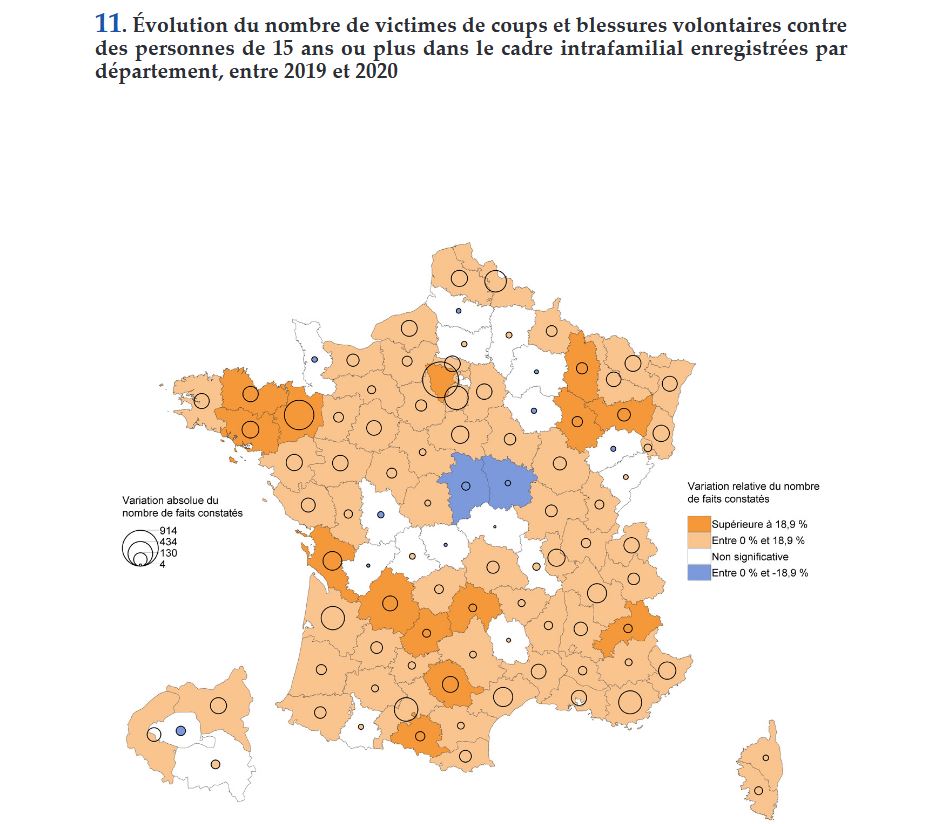

En revanche, on constate une faible hausse pour des indicateurs qui augmentaient considérablement avant la crise sanitaire : les violences sexuelles (+3 % après +12 %), les escroqueries (+1 % après +11 %) et les coups et blessures volontaires (+1 % après +8 %). Cette faible hausse s’explique par la forte augmentation des violences intrafamiliales (+9 %, voir la carte ci-contre) tandis que les autres coups et blessures ont diminué (-7 %).

En savoir plus sur les groupes d’infraction

Les vols sans violences contre des personnes regroupent les vols (ou les tentatives de vols) dont les victimes sont des particuliers, qui n’ont été assortis d’aucune violence, et qui ne sont ni des cambriolages, ni des vols liés aux véhicules à moteur.

Les cambriolages de logements incluent les cambriolages de résidences principales et les cambriolages de résidences secondaires. Les infractions de tentatives de cambriolages sont également enregistrées dans cet indicateur.

Les vols violents sans arme regroupent les vols commis avec recours de l’auteur à des violences physiques, des menaces ou à la force pour arracher de la victime l’objet volé (téléphone portable, bijou, sac à main, …), ces circonstances pouvant être associées.

Les vols d’accessoires de véhicules comptabilisent les vols d’accessoires ou de pièces liées au fonctionnement du véhicule qu’ils soient posés d’origine ou montés ensuite (autoradios par exemple) et qu’ils soient situés dans ou à l’extérieur du véhicule (par exemple les vols de carburant).

Les vols dans les véhicules caractérisent le vol d’objets par effraction dans un véhicule automobile (objets présents dans le véhicule).

Les vols de véhicules incluent les vols (ou les tentatives de vols) de voitures, de deux-roues motorisées, de poids lourds, et de remorques, infractions qui relèvent globalement des mêmes modes opératoires.

Les destructions et dégradations volontaires forment un indicateur construit en comptant les infractions constatées par la police et la gendarmerie, qu’elles soient enregistrées comme des contraventions ou comme des crimes ou délits.

Les vols avec armes comprennent les vols commis avec (ou sous la menace d’) une arme à feu et les autres vols violents faisant intervenir une arme, blanche ou par destination.

Les homicides regroupent les catégories de crimes suivants : Règlements de comptes entre malfaiteurs, Homicides pour voler et à l’occasion de vols, Homicides pour d’autres motifs, Coups et blessures volontaires suivis de mort, Homicides d’enfants âgés de moins de 15 ans. Même si les coups et blessures volontaires suivis de mort ne sont pas des homicides au sens juridique, ils ont été intégrés dans cet indicateur.

Les données relatives aux violences sexuelles issues des procédures enregistrées par les forces de sécurité comprennent les viols et tentatives de viols, et les agressions sexuelles y compris le harcèlement sexuel. Elles comptabilisent les victimes majeures comme les victimes mineures. Elles n’incluent pas les « atteintes sexuelles » : l’atteinte se distingue de l’agression en ce qu’elle est exercée sans violence, contrainte, ni surprise. Ainsi l’exhibitionnisme figure parmi les atteintes sexuelles, et non dans le champ des violences sexuelles.

Une escroquerie est une tromperie délictuelle consistant en l’obtention d’un bien ou la fourniture d’un service au moyen de l’usage d’un faux nom, d’une fausse qualité, de l’abus d’une qualité ou de manœuvres frauduleuses. Sont étudiées ici les escroqueries et infractions assimilées, portées à la connaissance de la police et de la gendarmerie et consignées dans une procédure judiciaire.

Les coups et blessures volontaires reprennent l’indicateur des « coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels » (CBV), à l’exception des coups et blessures ayant entraîné la mort, des coups et blessures contre mineurs de moins de 15 ans et des violences à dépositaires de l’autorité. À noter que cet indicateur retient uniquement les faits à caractère criminel ou correctionnel, ce qui exclut des faits considérés juridiquement comme relevant de simples contraventions : pour être prise en compte, l’atteinte devra ainsi soit entraîner une incapacité temporaire d’au moins 8 jours pour la victime, soit comporter une circonstance aggravante (auteur ascendant, conjoint ou ancien conjoint de la victime, victime vulnérable, notamment).

Quel est le rôle du Covid-19 sur ces chiffres ?

Sur les conditions de dépôt de plainte

Les confinements ont modifié les conditions de dépôt de plainte du fait des limitations de déplacement pour la population. Dès lors les faits enregistrés en 2020 ne reflètent pas nécessairement les faits commis dans l’année. Certains faits commis pendant les confinements ont pu être signalés par les victimes ultérieurement. Or le SSMSI publie ses résultats sur la délinquance en date d’enregistrement des plaintes et non en date de commission des faits. Pour autant, les évolutions comptabilisées en date de commission des faits sont globalement assez similaires à celles en date d’enregistrement des plaintes, notamment pour les atteintes aux biens, mais cela est moins vrai concernant les atteintes à la personne.

Sur la délinquance

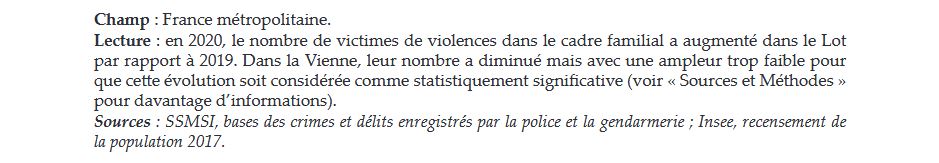

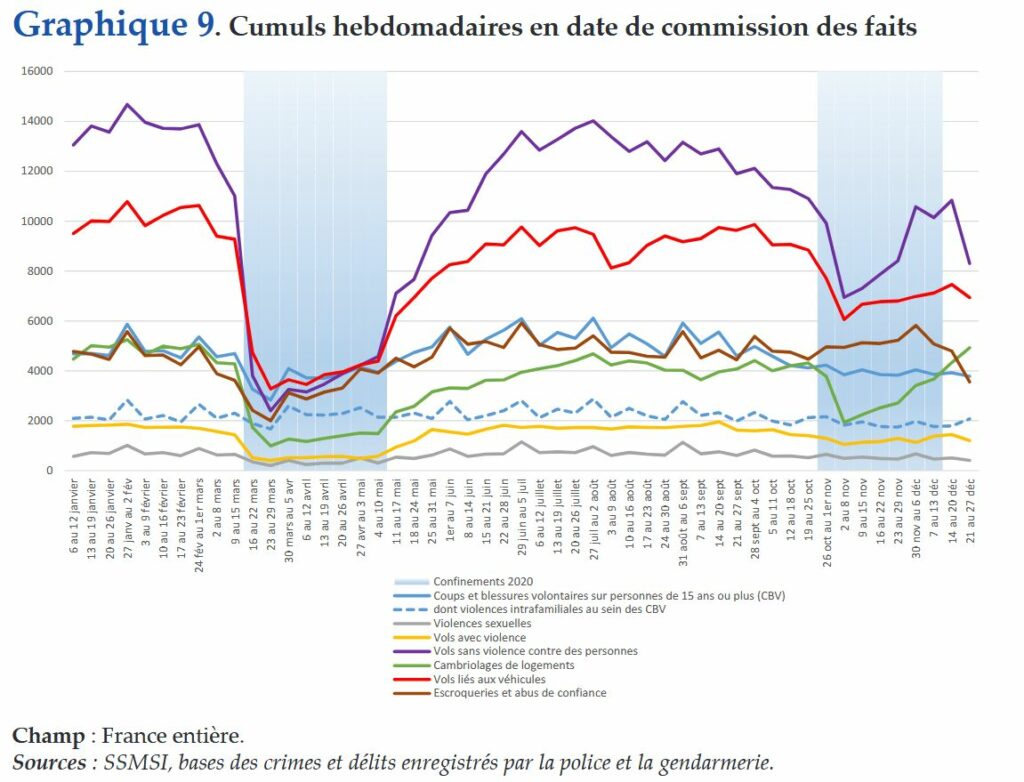

Certains types de délinquance ne pouvaient pas s’exercer de manière optimale du fait des confinements et couvre-feu, tandis que d’autres ont été renforcés par cette situation, comme le montre le tableau ci-contre. L’on constate que les indicateurs ayant connu une forte baisse lors du premier confinement, plus restrictif, enregistrent des baisses moins importantes voire des hausses lors du deuxième confinement (violences sexuelles, +4 % et escroqueries, +15 %).

En revanche, l’évolution des violences intrafamiliales, qui ont fortement augmenté lors du premier confinement (+5 %), connait une tendance inverse lors du deuxième confinement avec une baisse de 9% par rapport à 2019. Lors du deuxième confinement, les crèches, écoles, collèges et lycées sont en effet restés ouverts ; et les personnes sont moins restées chez elles que lors du premier confinement.

Ces indicateurs de délinquance ont enregistré une chute brutale mi-mars 2020 pendant les deux premières semaines du premier confinement avant d’entamer une lente remontée, accélérée par la sortie de ce confinement.

Ils ont ensuite de nouveau baissé à l’automne lors du début du deuxième confinement avant une remontée à partir de mi-novembre, sans toutefois rattraper les chiffres d’avant crise.

Prenons par exemple les vols violents sans armes, qui ont connus une forte baisse. Cet indicateur est composé à 40 % des vols violents sans arme enregistrés contre des femmes sur voie publique. Ces vols ayant pratiquement disparus lors du premier confinement puisque la voie publique avait été désertée, cela explique une baisse annuelle de 21 % sur ces vols contre des femmes sur voie publique, et une baisse annuelle globale de 19 % des vols sans violence contre des personnes.

Quelle(s) cause(s) à l’origine de la baisse des incarcérations ?

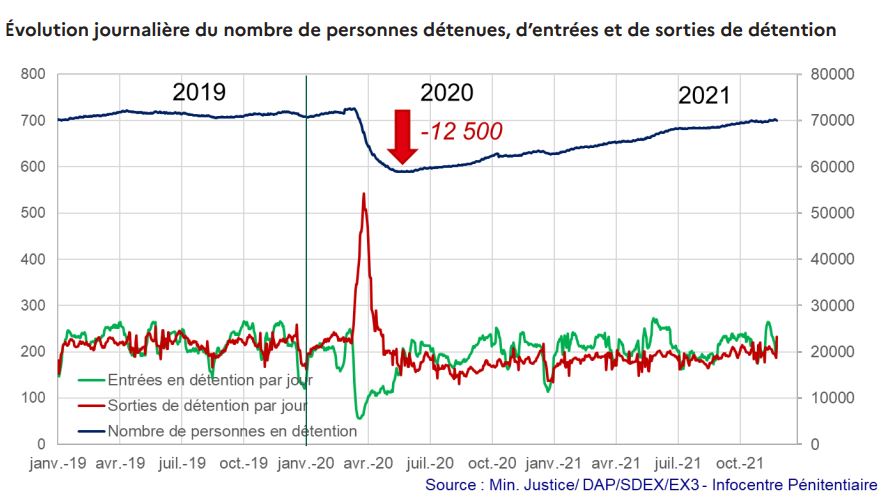

Le premier confinement a été marqué par une baisse rapide, massive et historique de la population carcérale de -12 000 détenus (-18 %) entre mi-mars et fin avril 2020 (voir notre page dédiée aux prisons pendant le Covid-19).

Il est indéniable que la baisse de la délinquance a entraîné une diminution du nombre de mis en cause susceptibles d’être incarcérés. Comme le montre le graphique ci-contre, la baisse annuelle (comprenant donc aussi les phases de déconfinement) est considérable pour certains indicateurs comme les vols sans violence contre des personnes. Mais est-ce seulement la baisse de la délinquance qui est à l’origine du faible taux d’incarcération en 2020, ou les tribunaux ont-ils adapté leur réponse pénale à la situation sanitaire en favorisant des peines alternatives et les libérations anticipées ?

Pour faire face rapidement à la crise du Covid-19, le gouvernement a légiféré par ordonnance. Ainsi, l’ordonnance n°2020-303 a simplifié les procédures de réduction de peines, augmenté les volumes de ces réductions et permis des assignations à domicile en fin de peine. Elle a aussi favorisé le placement extérieur (une peine de prison purgée auprès d’une structure à l’extérieur), la semi-liberté ou la libération conditionnelle. En outre les procédures de suspensions de peine (simples et médicales) ont été adaptées. Toutes ces mesures existaient déjà mais étaient peu utilisées. Pour éviter que les prisons surpeuplées ne deviennent des clusters, le Ministère de la Justice a enfin demandé aux procureurs de faciliter les libérations et de limiter les nouvelles admissions en prisons dans une circulaire du 20 mai 2020.

Néanmoins, ces instructions et procédures facilitées n’ont pas été appliquées de manière homogène sur tout le territoire français, et des disparités existent entre les différents établissements pénitentiaires et départements français.

Ces écarts permettent ainsi d’étudier les potentiels liens qui pourraient exister entre la baisse de population carcérale et la délinquance. En effet, il existait en 2020 un risque que la libération massive de détenus se traduise par une hausse de certains types de délinquance dans les mois suivants, compte tenu de l’effet « neutralisant » de la prison (largement documenté dans la littérature scientifique).

Quels liens entre la baisse de population carcérale et la délinquance ?

Décomposition de la variation de population carcérale en 2020

La baisse drastique de population carcérale en 2020 est due tant à une forte augmentation des sorties en détention qu’à une forte baisse des entrées, comme cela est visible sur le graphique ci-contre.

Nous avons vu que la baisse de flux entrant était à la fois due à la baisse de la délinquance mais aussi à une réponse pénale privilégiant les sanctions et mesures non privatives de liberté : des délinquants qui auraient été incarcérés en « temps normal » ne l’ont pas été. Le flux quotidien d’incarcérations a ainsi été divisé par deux d’avril à juin 2020, par rapport au flux moyen de l’ordre de 200 entrées par jour.

En outre l’administration a favorisé une accélération des flux sortants : de nombreux détenus qui auraient dû rester en prison pour quelques semaines ou mois ont été libérés pour réduire les risques d’épidémie de Covid-19 dans les prisons. Fin mars, un pic de 500 libérations dans la journée a même été atteint, contre 200 libérations quotidiennes en temps normal.

Dès lors, par l’effet d’une moindre neutralisation des délinquants en prison, nous aurions pu observer une hausse relative de la délinquance à l’extérieur. Selon ce principe, si les tribunaux avaient prononcé les peines de prison qu’ils prononcent généralement, et si les prisons n’avaient pas été massivement vidées, la délinquance aurait encore plus baissé en 2020. Or ce ne sont pas les résultats auxquels aboutit une étude approfondie des liens entre la baisse de population carcérale en 2020 et les chiffres de la délinquance au niveau de chaque département français.

En savoir plus sur l’effet de neutralisation

L’effet de neutralisation (ou incapacitation en anglais), c’est-à-dire incarcérer pour empêcher d’agir, repose sur deux hypothèses :

– Une hypothèse criminologique selon laquelle les détenus auraient commis de nombreux actes délinquants s’ils n’avaient pas été détenus. Cette idée s’appuie notamment sur le fait que les délinquants qui sont condamnés à de l’emprisonnement sont généralement des profils ayant déjà accumulé plusieurs infractions antérieures et à haut risque de récidive.

– Une hypothèse pénologique selon laquelle un détenu ne commet pas d’infraction pendant sa détention. Cette hypothèse ne prend pas en compte les faits commis en prison (violences, trafics, …), alors même que ce phénomène n’est pas négligeable. En outre, cette hypothèse est fragilisée par le fait que l’emprisonnement ne supprime pas totalement la possibilité pour un détenu de diriger une activité criminelle qui a lieu à l’extérieur (même si ces cas restent marginaux).

Un très faible lien entre la variation de la population carcérale et la variation de la délinquance

Pour tester cette hypothèse, nous mettons en parallèle les variations de la population carcérale dans chaque département (par rapport au début d’année 2020) et la variation de la délinquance locale entre 2019 et 2020, voire 2021.

Contrairement à ce qui pourrait être attendu, il n’existe pratiquement pas de lien, ou très peu, entre ces deux évolutions : les départements ayant connu une forte baisse de leur population carcérale n’ont pas connu une variation spécifique de la délinquance plus tard, par rapport aux autres départements. Plus techniquement, l’analyse jointe des deux variables n’aboutit qu’à de faibles corrélations (avec des R2 proches de 0), peu significatives statistiquement (p-values supérieures à 5 %), et avec des coefficients de régression linéaire souvent proches de 0. Il ne semble donc pas y avoir de lien, ou très peu, entre ces deux phénomènes.

Dans le tableau ci-contre, un coefficient de régression linéaire négatif (en noir) indique qu’une baisse de population carcérale est associée à une hausse en parallèle du nombre d’infraction dans le même département. À l’inverse, un coefficient de régression linéaire positif (en rouge) signifie que la population carcérale et la délinquance départementale baissent de façon concomitante.

On observe que les coefficients sont parfois négatifs (cohérent avec l’idée d’un effet criminogène des libérations), parfois positifs (effet inverse) mais qu’aucun ou presque n’est statistiquement significatif : d’après cette analyse à l’échelle départementale, il n’existe donc pas d’éléments solides indiquant un effet criminogène des libérations Covid sur la délinquance locale.

Un seul résultat est marginalement significatif et négatif (en vert). Il concerne l’étude des vols de véhicules, en prenant en compte la variation de la délinquance sur deux ans, entre 2019 et 2021. L’étude d’une période plus longue en parallèle de 2019-2020 se justifie en effet compte tenu des retards dans les plaintes (cf. supra), et du fait que les détenus libérés n’ont pas de nouveau été incarcérés après les confinements, restant pour beaucoup libres en 2021 sachant que la délinquance a repris son cours après la pandémie.

Une absence de lien statistique qui s’explique

Les données de criminalité recensées proviennent des plaintes enregistrées dans l’année, mais donc pas nécessairement d’infractions ayant eu lieu dans l’année. Dès lors, il est plus difficile d’établir un lien lorsque des données sont manquantes (plaintes déposées en 2021 pour des infractions ayant eu lieu en 2020) ou présentes alors qu’elles ne devraient pas (plaintes déposées en 2020 pour des infractions ayant eu lieu en 2019). Sachant qu’il est possible qu’avec le confinement et la situation engendrée par le Covid-19, une plus grande partie des victimes n’ait pas porté plainte tout de suite (en 2020) mais plus tard (en 2021). Le seul résultat significatif concerne d’ailleurs l’analyse sur temps long.

L’analyse effectuée se base sur une hypothèse forte selon laquelle les détenus libérés demeurent dans le département où se situe leur établissement pénitentiaire, et qu’il n’existe aucun déplacement interdépartemental du fait du Covid-19 et des confinements.

La crise du Covid-19 est une période spéciale durant laquelle l’ensemble du pays a été mis à l’arrêt. Les délinquants aussi ont été confinés, et nombre d’infractions beaucoup plus difficiles à commettre. Les résultats obtenus peuvent ainsi être biaisés par la situation sanitaire, et ne sont probablement pas généralisables à des périodes plus « normales ».

Des résultats au-dessus de 0 qui s’expliquent

De nombreux liens de corrélation sont positifs (au-dessus de 0), néanmoins ils sont à nuancer puisque la plupart ne sont pas significatifs et sont proches de 0. Cela signifie qu’il n’est pas possible d’analyser avec certitude le signe (positif ou négatif) du coefficient de corrélation.

Une causalité inverse biaise d’ailleurs les résultats vers le positif. En effet la baisse de la population carcérale est due à la fois à des sorties anticipées et à une baisse des incarcérations. Dès lors, une baisse de la délinquance entraînant une baisse des incarcérations, cette causalité inverse biaise les coefficients de régression vers le positif.

Et si l’on ne prend en compte que les Maisons d’Arrêt ?

L’étude a aussi été menée en considérant la variation de la population carcérale des seules Maisons d’Arrêt ou quartiers Maisons d’arrêt des centres pénitentiaires (tableau ci-contre). En effet, ces établissements accueillent plus de 80 % des détenus en France et ce sont eux qui concentrent la grande majorité des flux entrants et sortants. Etant donné que les Maisons d’Arrêt reçoivent les prévenus en détention provisoire et des personnes dont la peine n’excède pas deux ans, elles ont été particulièrement concernées par les mesures de libération anticipées dues au Covid-19. La variation de leur population carcérale était donc plus susceptibles d’avoir un effet sur la délinquance.

Néanmoins, les résultats et analyses demeurent globalement les mêmes : l’on n’observe que très peu, si ce n’est pas, de lien entre la variation de la population carcérale en Maison d’Arrêt et la délinquance départementale. Seuls deux coefficients sont négatifs et marginalement significatifs (en vert), indiquant un possible léger lien avec les cambriolages et les escroqueries.

Ces résultats sont rassurants puisqu’ils indiquent qu’a priori, le choix politique fait au moment du premier confinement de « vider les prisons » (ralentir fortement les incarcérations et accélérer les libérations) n’a pas eu d’effet massif sur la délinquance locale, notamment les atteintes aux personnes, à court ou moyen terme. Bien sûr, des analyses plus fines devront être menées pour confirmer ces premiers résultats et tirer toutes les leçons des impacts de la période du Covid-19 sur la délinquance et la justice pénale en France.

Pour aller plus loin

SSMSI, Insécurité et Délinquance en 2020, Bilan statistique

Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) publie sa 5e édition du bilan statistique « Insécurité et délinquance », sur l’année 2020, laquelle présente des évolutions très atypiques, dans le contexte de la crise sanitaire liée au Covid-19, avec des mesures exceptionnelles de confinement de la population et de couvre-feu. Les conditions de dépôt de plainte ont été modifiées, aussi bien pour les victimes que pour les services de police et de gendarmerie. De plus, certaines formes de délinquance n’ont pu s’exercer autant qu’en situation habituelle, tandis que d’autres ont pu se renforcer. Les résultats doivent donc être interprétés avec beaucoup de précaution.

Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19

Cette ordonnance est prise en application de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Elle suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à compter du 12 mars 2020, afin de s’adapter aux enjeux sanitaires et d’éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement et des plans de continuation d’activité réduite des services.

Elle assouplit les conditions de saisine des juridictions et allège leur fonctionnement, en autorisant plus largement des audiences dématérialisées et en élargissant les formations à juge unique.

Par ailleurs, l’ordonnance assouplit les règles de procédure pénale applicables aux personnes gardées à vue, détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à un avocat, avec son accord ou à sa demande, d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de télécommunication. Elle prolonge les délais maximums de placement en détention provisoire et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allonge les délais de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire.

Enfin, l’ordonnance assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des réductions de peine de deux mois liées aux circonstances exceptionnelles.

CERE, J.-P. & FALXA, J., « L’impact de la pandémie de COVID-19 sur les sanctions et mesures non privatives de liberté », Rapport de recherche, Faculté de droit de l’Université de Coimbra; Penal Reform International, 04/05/2022.

Afin de réduire la propagation de la COVID-19 parmi la population carcérale, de nombreux États se sont tournés vers l’utilisation de sanctions et de mesures non privatives de de liberté et l’adoption de programmes de libération anticipée ou d’urgence. Bien que l’impact de la pandémie sur les prisons ait été bien documenté, il est moins clair comment la COVID-19 et les différentes mesures gouvernementales adoptées en réponse à la pandémie ont eu un impact sur l’utilisation, la mise en œuvre, la gestion et l’expérience des sanctions et mesures non privatives de liberté, ainsi que sur la libération et le soutien.

Ce rapport comparatif de synthèse sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur l’imposition et la mise en œuvre de peines non privatives de liberté et la préparation des personnes à la libération de prison fait partie du projet international Addressing gaps in the implementation and management of alternatives to imprisonment and post-release support during the COVID-19 global pandemic (Combler les lacunes

dans la mise en œuvre et la gestion des alternatives à l’emprisonnement et au soutien post-libération pendant la pandémie mondiale de COVID-19), financé par la Fondation Internationale Pénale et Pénitentiaire et mis en œuvre entre mars 2021 et janvier 2022.

DAP, « L’administration pénitentiaire au défi de la crise de Covid-19 – Actes des journées d’études internationales de la DAP des 9 et 10 décembre 2021 », Collection Travaux & Documents – n°91, Novembre 2022.

Après nous avoir contraints à annuler l’édition 2020, la crise sanitaire liée à la Covid-19 s’est imposée comme thème pour les journées d’études internationales de la DAP de 2021. L’épidémie de Covid-19 bouleverse notre société depuis bientôt un an et demi. L’administration pénitentiaire n’a pas échappé à cette crise, en détention comme en milieu ouvert. Ces journées d’études internationales de la DAP visent à interroger l’ensemble des effets de la crise sanitaire sur l’activité de l’administration pénitentiaire.

Une perspective de long terme et interdisciplinaire sera adoptée. De long terme, car la recherche nous enseigne que l’histoire des épidémies est consubstantielle à celle des prisons. Interdisciplinaire, car les effets de l’épidémie de Covid-19 et les réponses de l’administration pénitentiaire méritent d’être analysées à partir de perspectives plurielles. Des professionnels de terrain et des chercheurs en sciences humaines (historiens, juristes, sociologiques, psychologues) échangeront autour de trois questionnements majeurs qui structureront ces journées d’études internationales de la DAP.

Ces journées d’études sont également l’occasion de présenter les résultats de trois recherches scientifiques pilotées par la DAP :

- La recherche épidémiologique Covid et établissements (COVIDET) placée sous la direction scientifique de Guillaume Mellon, praticien hospitalier infectiologue à l’établissement public de santé national de Fresnes ;

- La recherche sociologique Covid et prisons (COVIPRI) placée sous la direction scientifique de Lara Mahi, maîtresse de conférences à l’Université Jean Monnet-Saint-Étienne ;

- La recherche juridique Climat pénitentiaire en situation de crise placée sous la direction scientifique d’Éveline Bonis et de Virginie Peltier, professeures à l’Université de Bordeaux.