Discipline et violences en détention : des « climats » contrastés

Chaque lieu de détention est caractérisé par un « climat général », qui façonne l’ambiance de l’établissement et la qualité des relations entre les détenus et les agents qui y travaillent. Un climat détérioré se traduit par des tensions et conflits fréquents, tandis qu’un climat apaisé rend ces situations plus rares.

Plusieurs éléments participent à ce climat général : le profil des détenus, les attitudes professionnelles des agents, la politique de la direction, ou encore la taille et l’histoire de l’établissement…

La discipline pénitentiaire constitue également un élément central de ce climat. Elle intervient à de multiples niveaux : comme outil de négociation, mode de gestion des conflits ou encore levier de politique interne à l’égard du personnel. Elle imprègne ainsi de nombreux aspects de la vie carcérale.

Des indicateurs du climat en détention

Le climat général en détention peut s’appréhender de deux façons complémentaires :

- Du point de vue des agents de l’Administration pénitentiaire, à travers les quelque 300 000 incidents qu’ils rapportent chaque année

- Du point de vue des détenus, via les 3 000 courriers par an qu’ils envoient au CGLPL

Les incidents en détention

Dans le jargon pénitentiaire, les « incidents » sont des fautes disciplinaires enregistrées par les surveillants à l’encontre de détenus dans des compte-rendus d’incidents (CRI). En 2024, plus de 300 000 CRI ont été enregistrés, soit près de 4 par détenu en moyenne.

Les CRI peuvent viser des faits graves, comme une agression physique ou un port d’arme par un détenu, mais aussi des infractions très légères ou aux contours flous, comme ne pas maintenir sa cellule propre (voir plus bas la classification des différentes fautes).

En France en 2024 :

- 307 000 incidents ont été enregistrés (CRI)

- 94 000 sont passés en commission de discipline

- 77 000 sanctions ont été prononcées

À l’échelle d’un établissement, on peut rapporter le volume de CRI au nombre moyen de détenus, pour en tirer une intensité de CRI (ou taux d’incidents) mesurant à quelle fréquence des comportements interdits sont relevés par les surveillants.

Dans le graphique suivant, l’intensité de CRI sur la période 2017-2024 est ventilée d’une prison à l’autre selon le type d’établissement (voir les définitions sur notre page dédiée). Une valeur de 3,7 comme au Centre Pénitentiaire d’Ajaccio par exemple, signifie que l’établissement a enregistré en moyenne 3,7 CRI par année de détention.

Il existe des différences très fortes selon le type d’établissement : le taux d’incidents est maximal auprès des détenus mineurs dans les EPM (20,7 CRI par année de détention), assez élevé en Maisons d’Arrêt et Centres Pénitentiaires, et plus faible dans les établissements pour peine (Centres de Détention et Maisons Centrales).

Des écarts massifs entre types de prison

Avec une intensité moyenne de 20,6 CRI par détenu et par an, les EPM sont marqués par des incidents très fréquents. Cela peut s’expliquer par le profil des détenus – des mineurs en situation difficile pour la grande majorité -, mais surtout par une visée éducative plus affirmée au sein de ces établissements. Les CRI sont ainsi vus comme un signal pédagogique à envoyer aux jeunes détenus.

Les MA et CP présentent des taux d’incidents similaires, respectivement de 3.57 et 3.65 CRI par détenu et par an. Il existe cependant des différences notables d’une prison à l’autre. La Maison d’Arrêt pour femmes de Versailles fait figure d’exception, affichant une intensité de CRI particulièrement élevée (14.7).

Les établissements pour peine (CD et MC) suivent une logique assez similaire, mais avec des taux d’incidents moyens nettement plus faibles : 2.12 et 2.27 respectivement. Cela s’explique essentiellement par le fait que les détenus y sont incarcérés pour des périodes plus longues (ils se connaissent mieux, échangent plus avec les surveillants, etc.) et bénéficient souvent d’un encellulement individuel, ce qui favorise des relations plus sereines.

Les centres de semi-liberté (CSL), quant à eux, se caractérisent par des pratiques très disparates : certains établissements refusent visiblement d’enregistrer des CRI (0.29 pour la prison de Val-de-Briey) tandis que d’autres en font un usage très régulier (20.9 pour le CSL de Lyon).

Au sein d’un même type d’établissement, l’intensité des incidents peut également beaucoup varier : parmi les MA par exemple, certaines prisons connaissent un taux d’incident modéré de l’ordre de 2 CRI par année de détention, contre plus de 5 dans d’autres établissements.

Les saisines auprès du Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL)

Une deuxième manière de quantifier le climat général, les tensions et les violences au sein des établissements pénitentiaires est d’observer le nombre de saisines adressées pour ces motifs au CGLPL. Toutes les personnes détenues, ainsi que leurs proches ou leur avocat, peuvent écrire au Contrôleur général pour faire remonter une situation portant atteinte à leurs droits fondamentaux (violences, absence d’accès aux soins ou aux parloirs, etc.).

Le graphique ci-contre montre une diminution tendancielle du nombre de saisines tous motifs confondus, passant de près de 3800 en 2012 à environ 2250 en 2021.

La part des saisines ayant un motif de violence au sens large (incluant aussi des menaces, du racket, des relations conflictuelles, etc.) a toujours été largement minoritaire, oscillant autour de 20 % depuis 2015. Cela représente 500 à 700 saisines par an, soit environ 2 saisines par jour en France, mais moins d’une saisine par an pour 100 détenus.

Qu’est-ce que le CGLPL ?

Depuis 2007, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté veille à l’application et au respect des droits fondamentaux. Il constitue une autorité indépendante et peut visiter à tout moment les lieux où des individus sont privés de leur liberté.

Le CGLPL traite aussi les courriers reçus des détenus ou de leurs proches. Ces saisines peuvent entraîner une enquête pouvant aboutir à des recommandations afin de prévenir toute nouvelle violation d’un droit fondamental.

Vous pouvez trouver d’autres informations à son sujet sur notre page dédiée au contrôle des conditions de détention ou bien directement sur le site internet du CGLPL.

Saisir ou ne pas saisir le CGLPL ?

Les saisines du Contrôleur sont finalement assez rares et le fait d’une petite minorité de détenus : moins de 3000 saisines par an pour environ 80000 personnes détenues en moyenne sur l’année.

Cette situation peut s’expliquer par le fait que les détenus règlent leurs problèmes sans passer par une saisine, ne connaissent pas toujours le CGLPL ou ne se sentent pas autorisés à le saisir, voire craignent d’éventuelles représailles.

Ces faibles chiffres pourraient indiquer que les conflits sont rares en détention. Ils témoignent surtout du fait que les saisines auprès du CGLPL sont peu utilisées par les détenus pour régler les situations conflictuelles entre eux ou avec des agents de l’administration.

En réalité, on compte environ 25 000 sanctions chaque année pour des violences physiques (entre détenus ou à l’égard des surveillants) ou des insultes et menaces (voir plus bas la section sur les sanctions prononcées).

Une corrélation avérée entre les incidents (CRI) et les saisines auprès du CGLPL

Le nuage de points ci-contre nous permet d’identifier une corrélation positive entre l’intensité de CRI et la part de saisines pour motif de violence. Les établissements ayant un taux important de CRI sont ainsi plus souvent visés par des saisines avec motif de violence auprès du CGLPL, preuve d’un climat de détention dégradée.

Cette corrélation, assez cohérente et attendue, apparaît particulièrement nette lorsque l’on observe uniquement les centres de détention : la part de saisines pour motif de violence augmente d’environ 2,4 points pour chaque hausse de l’intensité de CRI de 1%.

On peut cependant imaginer que le choix du personnel pénitentiaire d’opter pour une résolution formelle des problèmes (CRI) encourage les personnes détenues à faire de même (saisine), et inversement.

Parmi les cas particuliers, on remarque aisément le Centre de Détention de Casabianda en Corse, la seule « prison ouverte » française : aucune saisine pour violence entre 2012 et 2021, et un taux de CRI de seulement 0,4 (soit moins d’un CRI par détenu tous les deux ans).

Parmi les motifs relatifs à la violence dans les saisines reçues par le CGLPL, certains sont plus fréquents que d’autres : près de deux tiers des saisines mentionnent des relations conflictuelles avec une autre personne détenue ou un membre du personnel. Environ 1 sur 4 est relatif à des faits de menaces, racket ou vols. Enfin, les violences commises par une autre personne détenue sont deux fois plus fréquentes dans les saisines que celles commises par un membre du personnel.

Les fautes et les sanctions en détention

Les fautes disciplinaires

Les comportements susceptibles d’être qualifiés de fautes disciplinaires sont détaillés dans le Code pénitentaire.

Les fautes sont classées en trois catégories, reflétant la gravité des faits reprochés. Les trois menus déroulants présentent les faits pouvant être qualifiés de fautes disciplinaires à l’issue d’une commission de discipline.

Les fautes du 1er degré, les plus graves

- Exercer des violences physiques à l’encontre d’un membre du personnel *

- Exercer des violences physiques à l’encontre d’une personne détenue *

- Refuser d’obtempérer en opposant une résistance violente

- Corrompre un agent pénitentiaire par violence, intimidation ou contrainte *

- Mettre en danger la vie d’autrui

- Faire l’apologie du terrorisme ; inciter à des actes terroristes

- Compromettre la sécurité de l’établissement, perturber l’ordre *

- S’évader *

- Causer une dégradation matérielle compromettant la sécurité ou l’ordre *

- Introduire un objet de nature à compromettre la sécurité *

- Introduire des produits stupéfiants (ou de substitution aux stupéfiants) *

- Proférer des insultes et menaces à l’encontre d’un membre du personnel

- Proférer des insultes et menaces à l’encontre d’une personne détenue

- S’introduire dans une zone interdite *

- Effectuer une captation d’images ou de son *

- Commettre des faits de harcèlement moral ou sexuel

- Inciter (ou assister) une personne détenue à commettre une faute du 1er degré

Les intitulés des fautes ont volontairement été simplifiés, un astérisque (*) présent en fin de ligne signifie que les tentatives du fait énoncé sont aussi sanctionnées. Pour plus de précisions, voir l’article R232-4 du Code pénitentiaire.

Les fautes du 2ème degré

- Refuser d’obtempérer ou de se soumettre à une mesure de sécurité

- Corrompre un agent pénitentiaire par des offres, des promesses, des dons ou des présents *

- Communiquer irrégulièrement avec une personne située à l’extérieur de l’établissement (« parloir sauvage »)

- Mettre en danger la sécurité d’autrui par imprudence ou négligence

- Commettre une atteinte à la pudeur (ou des actes obscènes)

- Formuler des propos outrageants ou de menaces dans des lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires

- Formuler des propos outrageants, de menaces, d’insultes à l’égard des autorités administratives et judiciaires dans des lettres adressées à des tiers

- Se soustraire à une sanction disciplinaire

- Introduire, détenir, ou faire circuler de l’argent *

- Causer une dégradation matérielle

- Causer délibérément un dommage à la propriété d’autrui

- Commettre ou un vol *

- Consommer des produits stupéfiants

- Consommer des produits de substitution aux stupéfiants

- Être en état d’ébriété

- Provoquer un tapage de nature à troubler l’ordre de l’établissement

- Inciter (ou assister) une personne détenue à commettre une faute du 2ème degré

Les intitulés des fautes ont volontairement été simplifiés, un astérisque (*) présent en fin de ligne signifie que les tentatives du fait énoncé sont aussi sanctionnées. Pour plus de précisions, voir l’article R232-5 du Code pénitentiaire.

Les fautes du 3ème degré, les moins graves

- Ne pas respecter le règlement intérieur

- Entraver les activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs *

- Communiquer irrégulièrement avec une personne détenue

- Négliger la propreté de sa cellule ou les objets mis à disposition par l’administration

- Jeter des objets depuis les fenêtres de l’établissement

- Faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur

- Pratiquer des jeux interdits par le règlement intérieur

- Inciter (ou assister) une personne détenue à commettre une faute du 3ème degré

Les intitulés des fautes ont volontairement été simplifiés, un astérisque (*) présent en fin de ligne signifie que les tentatives du fait énoncé sont aussi sanctionnées. Pour plus de précisions, voir l’article R232-6 du Code pénitentiaire.

Le sociologue Corentin Durand met en garde contre le caractère « potentiellement infini, sinon indéfini » de l’éventail des fautes, dans sa thèse de doctorat sur le sujet. Le Conseil d’Etat précise quant à lui que seule une injonction qui « serait manifestement de nature à porter une atteinte à la dignité de la personne humaine » peut légalement être refusée par une personne détenue. Aussi, l’interprétation des intitulés des fautes, telles que décrites dans le Code pénitentiaire, peut amener à désigner sous une même appellation deux évènements très distincts : une pétition visant à alerter sur les conditions de détention peut ainsi être considérée comme « une action collective de nature à perturber l’ordre de l’établissement » (TA Rennes, 10 oct. 2014, n°12052445), au même titre qu’une tentative de mutinerie.

Les fautes les plus couramment sanctionnées chaque année :

~30 000 introductions d’objets interdits (téléphones, stupéfiants, ou autres)

15 000 faits de violences physiques entre détenus ou contre le personnel

12 000 insultes et menaces

Les sanctions disciplinaires

Chaque année, près de 80 000 sanctions sont prononcées par les commissions de discipline des différents établissements (voir plus bas les différentes étapes du processus disciplinaire).

Les sanctions, tout comme les fautes, sont encadrées par le Code pénitentiaire : elles vont de la plus sévère et controversée, le placement au Quartier Disciplinaire ou « mitard », ferme ou avec sursis (environ 70 % des sanctions), à des mesures moins sévères comme l’avertissement ou l’exclusion d’une activité.

Le graphique ci-contre présente les principales sanctions prononcées, leur volume respectif, ainsi que les fautes qui en sont à l’origine.

Un rapide aperçu nous apprend que toutes les fautes ne se valent pas : une violence ou menace à l’encontre du personnel est beaucoup plus sanctionnée (plus de 80 % des détenus sanctionnés vont au Quartier Disciplinaire) qu’un même agissement à l’égard d’un autre détenu (moins de 50 % de QD ferme). Aussi, l’introduction de stupéfiants ou d’un téléphone amène souvent à une peine de QD avec sursis, notamment lorsqu’il s’agit d’une première infraction.

Certaines sanctions semblent questionnables sur leur intérêt pédagogique. Parmi ces dernières, le déclassement, qui consiste à priver le détenu sanctionné du travail qu’il effectuait jusqu’à présent ou encore la suppression du parloir sans séparation, qui peut porter une atteinte au droit au respect de la vie familiale.

Le quartier disciplinaire, une prison dans la prison

Le quartier disciplinaire est de loin la punition la plus courante, représentant environ 70% des sanctions prononcées (peines fermes et avec sursis confondues). Il est rare que le séjour au QD excède les 10 jours, mais il arrive que des détenus y soient placés pendant 30 jours consécutifs. La cellule, dans un état de propreté souvent indécent, parfois sans lumière naturelle, ne comporte qu’un mobilier fixé au sol. Les conditions de détention sont encore plus dégradées : aucune interaction avec les autres détenus, privation d’activités, réduction du nombre d’appels hebdomadaires à 1, hygiaphones lors des parloirs… L’accès à la radio et aux livres se fait souvent à la discrétion du surveillant, laissant le détenu dans une absence totale de distraction à l’intérieur de sa cellule. Les risques de suicide au QD sont multipliés par 15 par rapport au reste de la détention.

Des acteurs en faveur d’une limitation du QD

Au vu des conditions de détention particulièrement difficiles en QD, des voix s’opposent à l’usage du QD. Parmi elles, on peut citer l’Observatoire International des Prisons – Section Française, qui mentionne des « conséquences dramatiques sur la santé des individus » ou encore « la privation de l’essentiel des droits ». Des acteurs plus institutionnels, comme le Comité européen pour la prévention de la torture avancent que la durée de l’isolement en QD « ne devrait pas excéder 14 jours », tandis que le Conseil de l’Europe déclare dans les Règles pénitentiaires européennes que « La mise à l’isolement ne peut être imposée à titre de sanction que dans des cas exceptionnels et pour une période définie et aussi courte que possible ».

Une durée maximale de détention QD supérieure à celles des autres pays européens

La France fait partie des pays européens dont la durée maximum de l’isolement punitif est la plus élevée. Un projet de loi issu du Sénat en 2008 indiquait les durées suivantes pour plusieurs pays européens :

- Irlande : 3 jours

- Belgique : 9 jours

- Angleterre : 14 jours

- Espagne : 14 jours

- Italie : 15 jours

- Pays-Bas :15 jours

- Allemagne : 28 jours

- France : 30 jours

De son côté, la Norvège interdit le recours à l’isolement comme sanction disciplinaire depuis 2001.

Les quatre temps de la procédure disciplinaire

En milieu pénitentiaire, la discipline tient une place fondamentale. Jean-Marie Delarue, ancien Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL), le qualifie de « modalité de gestion essentielle des personnes détenues » dans son livre sur la prison (Dalloz, 2018). Au-delà de son aspect sanctionnant et dissuasif, la discipline est parfois considérée comme un outil permettant aux détenus de développer leur responsabilité et de se préparer à la réintégration sociale, tout en contribuant à entretenir un climat de détention approprié.

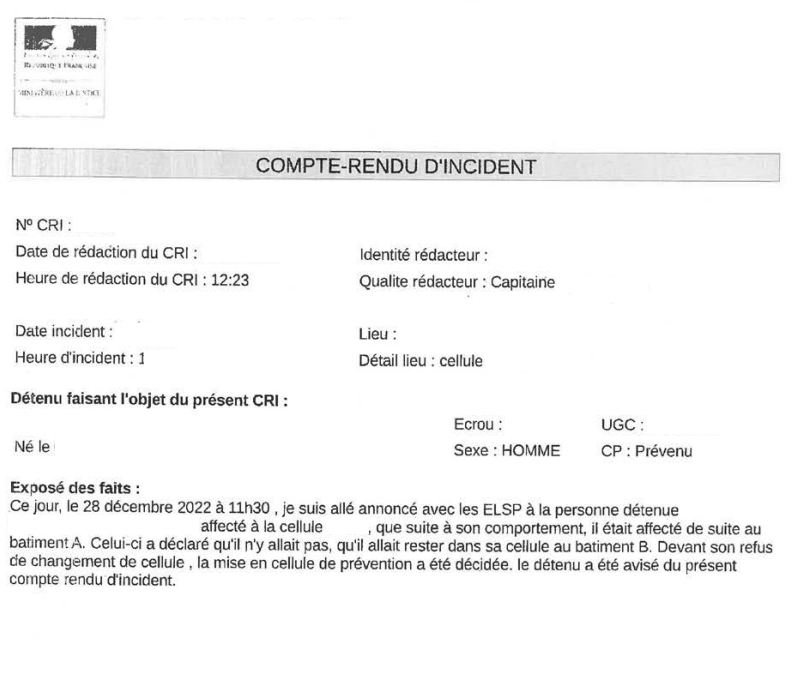

L’activité disciplinaire peut se mesurer aux quatre étapes de la procédure : le compte-rendu d’incident (CRI) rédigé à la suite d’une infraction constatée par un surveillant ; le rapport d’enquête, rédigé par un supérieur hiérarchique, qui vient l’étayer ; la commission de discipline, présidée par le chef d’établissement, au cours de laquelle une décision est rendue, aboutissant le plus souvent à une sanction disciplinaire. Chaque étape est décrite plus bas, et le graphique ci-dessous présente un aperçu de leur volume.

Nous pouvons observer sur ce graphique que les nombres de CRI et de rapport d’enquête n’ont fait qu’augmenter depuis 2018 (en excluant 2020 où le milieu pénitentiaire a été confronté à la crise du Covid-19), ce qui s’explique en bonne partie par la hausse parallèle du nombre de détenus. Concernant les nombres de commissions et de sanctions, l’évolution est bien plus lente et l’année 2024 a même connu moins de sanctions que l’année 2023. Cette différence a entraîné une baisse du nombre de sanctions moyen par CRI : en 2018, 1 CRI sur 3 aboutissait à une sanction, contre 1 sur 4 en 2024. Cette évolution peut s’expliquer par une forme de saturation des commissions de discipline face à la hausse des incidents, et par la pratique des « confusions » de CRI en amont des sanctions.

1. Le compte-rendu d’incident

Lorsqu’un surveillant pénitentiaire relève un agissement susceptible de constituer une faute, ce dernier doit rédiger un compte-rendu d’incident (CRI) indiquant les circonstances de l’évènement. Le CRI doit être rédigé le jour même de l’incident ou au plus tard le lendemain.

En pratique bien sûr, chaque surveillant dispose d’une marge d’appréciation pour juger si tel ou tel comportement justifie un CRI.

Que doit contenir un CRI ?

Les CRI doivent constater les faits « de manière claire, précise et objective », mentionner la « date, l’heure et le lieu de l’incident », ainsi qu’informer sur « l’existence de témoins éventuels ». L’auteur, qui doit être clairement identifiable, doit s’abstenir de toute « considération subjective sur le caractère, le comportement ou les motivations » de la personne mise en cause. Enfin, l’auteur du CRI doit en rester à la description de l’incident, et non qualifier une faute.

Citation : Circulaire du 9 juin 2011.

Des CRI parfois trop éloignés de la réalité

L’absence de détails voire d’honnêteté dans la rédaction des CRI est fréquemment pointée du doigt par les avocats des détenus. En 2017, le Défenseur des droits avançait que « des écrits professionnels rédigés par les personnels pénitentiaires ne correspondaient pas à la réalité des faits tels qu’ils s’étaient déroulés ». De même, Jean-Marie Delarue affirme qu’il existe « des compte-rendus d’incidents décrivant des faits inexistants ».

Pour Corentin Durand, les surveillants (qui présentent parfois des difficultés rédactionnelles) ont pour certains des pratiques scripturales mimétiques qui privilégient des formules figées « qui marchent » pour obtenir certains résultats plutôt que de décrire effectivement ce qui s’est passé.

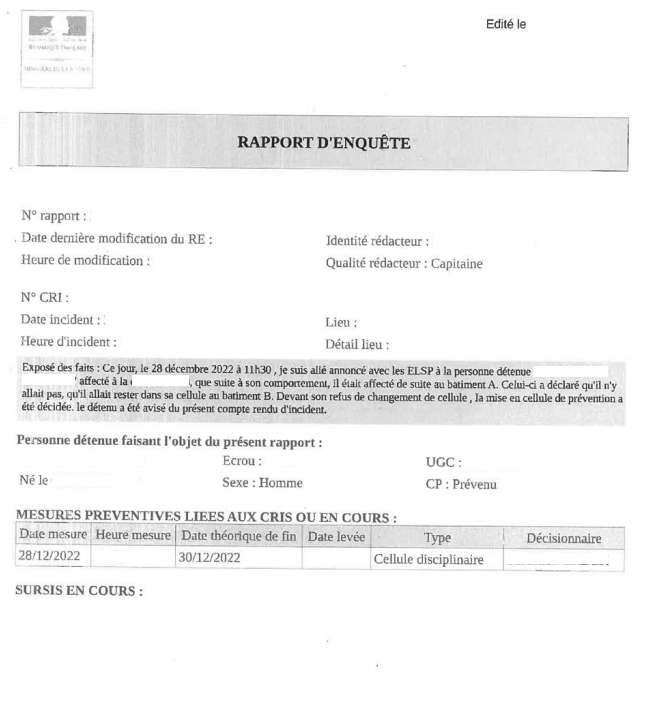

2. Le rapport d’enquête

La plupart des CRI rédigés donnent suite : un responsable, premier surveillant ou officier, doit alors mener une enquête afin de vérifier le contenu du CRI. L’auteur du CRI ainsi que le détenu concerné peuvent être interrogés, et des investigations plus poussées peuvent parfois être menées (auditions de témoins, photographies, visionnage de la vidéosurveillance, test sur des substances saisies, etc.). Dans la plupart des cas, l’enquête reste cependant très superficielle.

Ce rapport est ensuite transmis au chef d’établissement, qui décide de l’opportunité des poursuites disciplinaires : celles-ci peuvent être abandonnées ou donner lieu à un renvoi devant la commission de discipline. Dans les faits, cette tâche est souvent déléguée à un officier, qui opte plus facilement pour un renvoi lorsque l’incident mérite à ses yeux une lourde sanction.

Que doit contenir un rapport d’enquête ?

Le rapport d’enquête doit mentionner des éléments relatifs au profil de la personne, à son parcours en détention (notamment ses antécédents disciplinaires), et d’éventuels antécédents de passage à l’acte suicidaire. Les éléments recueillis par l’enquête (photographies, entretien, retranscription d’enregistrements, évaluation du coût de dégradations…) sont aussi présentés, ainsi que « toute information complémentaire sur les circonstances des faits » qu’aurait oublié de préciser l’agent qui a rédigé le CRI.

Citation : Circulaire du 9 juin 2011.

Des enquêtes jugées superficielles

Comme pour les CRI, certains acteurs dénoncent un document bien souvent trop léger et imprécis. Il peut parfois ne contenir que quelques lignes, et reprendre simplement les éléments du CRI sans les détailler. Généralement seule la personne mise en cause est entendue, l’usage des vidéos de télésurveillance est rare (se limitant alors à identifier l’auteur des coups), l’expertise des substances interdites n’est pas très poussée et les éléments de personnalité du détenu, bien qu’essentielle dans le processus disciplinaire, sont souvent négligés.

3. La commission de discipline

S’il y a renvoi devant la commission de discipline (CDD dans le jargon pénitentiaire), le détenu reçoit une convocation l’informant des faits reprochés et de leur qualification juridique. Il peut alors demander la présence d’un avocat le jour de l’audience. La commission de discipline doit se réunir au plus tard six mois après la rédaction du CRI. Les réunions de la commission ont lieu une ou deux fois par semaine environ. Au cours d’une demi-journée, une douzaine d’affaires sont traitées, chaque affaire durant en moyenne une vingtaine de minutes.

La commission est composée du chef d’établissement, disposant de manière exclusive du pouvoir décisionnaire, ainsi que de deux assesseurs : l’un est membre du personnel, l’autre est un assesseur extérieur habilité représentant la société civile.

On compterait environ 800 citoyens assesseurs extérieurs pour intervenir dans les commissions de discipline des quelque 185 prisons françaises. Sans eux, aucune commission de discipline ne peut se tenir légalement.

Focus sur les assesseurs extérieurs

Suite à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, un membre issu de la société civile habilité par le Président du tribunal judiciaire, l’assesseur extérieur, doit siéger lors des commissions de discipline. L’objectif de cette réforme est d’apporter davantage de transparence et de légitimité aux procédures disciplinaires en milieu carcéral.

Les assesseurs, généralement des personnes à la retraite, sont rémunérés d’un montant forfaitaire de 50€ brut par commission de discipline.

Même si l’assesseur extérieur n’a qu’un avis consultatif, sa présence permet parfois d’améliorer la qualité des échanges. Cependant, l’étendue de son rôle dépend grandement de sa personnalité et de son niveau de formation. Des auteurs affirment en ce sens que certains assesseurs manquent de compréhension de la vie en détention ou sont moralisateurs, entraînant une plus grande sévérité de la commission.

Pour une étude complète du rôle des assesseurs citoyens, voir ce rapport de Muriel Giacopelli et Jean-Paul Céré.

Créée en 2013, l’ANAEC est l’association qui fédère les assesseurs extérieurs en commission de discipline. Elle propose notamment des formations, et permet de créer des lieux d’échanges entre ces derniers.

« Les avocats, en nombre très insuffisant sur l’île, n’interviennent pas dans l’établissement, y compris en commission de discipline ; situation d’autant plus problématique qu’aucun assesseur extérieur n’y participe. »

Extrait du Rapport de la deuxième visite du centre pénitentiaire de Majicavo (Mayotte), CGLPL, 2023

Le détenu mis en cause peut également être accompagné d’un avocat. Il peut s’agir de l’avocat désigné par le détenu, ou bien d’un avocat commis d’office (les barreaux tiennent généralement des « permanences pénales » à cet effet). Des difficultés accompagnent souvent la défense des détenus comme décrit dans les menus déroulants ci-dessus.

Une présence des avocats parfois compromise

Bien que l’établissement ait l’obligation de contacter le barreau afin qu’un avocat intervienne, son absence n’empêche pas la tenue d’une commission. Il y a une grande disparité dans la disponibilité des avocats et certains barreaux comme celui de Mayotte ou de Carcassonne sont réputés pour ne pas être en capacité d’en proposer. Par ailleurs, la rémunération (88€ HT pour une procédure disciplinaire) conjuguée à l’isolement géographique de l’établissement, ne rend pas cette intervention toujours attrayante pour les avocats.

La difficile mise en œuvre de la défense

Si avocat il y a, ce dernier doit pouvoir prendre connaissance du dossier au moins 24h avant la commission. En pratique, l’accès effectif au dossier peut être rendu difficile par le manque de coopération de certains établissements. Aussi, si l’avocat est commis d’office, il ne peut esquiver les difficultés inhérentes à cette qualité : temps très réduit pour découvrir la personnalité de son client, son environnement, ou encore ses relations avec les autres individus.

4. La sanction

Après un court délibéré, le président de la commission rend sa décision. Dans environ 90% des cas, le détenu est sanctionné, avec une forte prédominance du placement au Quartier Disciplinaire.

Même s’il existe des règles protectrices minimales, la commission de discipline n’apporte pas les mêmes garanties qu’un procès pénal : la contradiction prend une place assez faible, les éléments issus de l’enquête sont souvent très limités et à charge, et l’assesseur citoyen ne dispose que d’un rôle consultatif.

Les modalités de recours à l’issue d’une commission

Lorsqu’une personne détenue souhaite contester une sanction disciplinaire, elle peut former un recours hiérarchique auprès de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) dans un délai de 15 jours. La DISP dispose alors d’un mois pour répondre ; l’absence de réponse dans ce délai vaut rejet implicite du recours. En cas de rejet, le détenu peut saisir le juge administratif afin de contester la décision. Celui-ci est alors compétent pour apprécier la proportionnalité de la sanction au regard de la gravité des faits reprochés.

Dans la pratique, l’issue de cette procédure arrive bien souvent après l’exécution de la sanction disciplinaire, ce qui limite son efficacité concrète pour la personne détenue. En 2022, 2% des sanctions ont ainsi été contestées, parmi lesquelles entre 2% et 20% (en fonction de la DISP) ont abouti à une annulation de la décision concernée.

La transmission des éléments du dossier

Les éléments du dossier disciplinaire sont ensuite transmis à différents acteurs. Premièrement, ils sont envoyés à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP), qui pourra ainsi suivre la « politique disciplinaire » de chaque établissement. De même, le juge de l’application des peines (JAP) pourra consulter le dossier de chaque personne détenue lors de futures commissions d’application des peines. Enfin, l’établissement peut transmettre les incidents au parquet du tribunal judiciaire (TJ) pour d’éventuelles poursuites pénales, selon une logique qui lui est propre.

« Aucun témoin n’est jamais entendu ; il est rarissime qu’un document supplémentaire soit produit et examiné. »

DELARUE, J.-M., En prison : l’ordre pénitentiaire des choses, chapitre 10 « La discipline en prison », Paris, Dalloz, 2018.

Une « politique disciplinaire » variable entre les établissements

Une variété de pratiques disciplinaires

A chaque étape, les acteurs de la procédure disciplinaire conservent un pouvoir discrétionnaire certain : rédiger ou non un CRI, renvoyer ou non l’incident devant la commission de discipline, puis choisir une sanction plus ou moins coercitive.

La manière dont ces choix sont opérés quotidiennement par les surveillants, les officiers, puis le chef d’établissement, traduit non seulement le comportement général des détenus, mais reflète aussi une « politique disciplinaire » propre qui concerne autant la gestion des détenus que celle des personnels de l’établissement (voir plus bas).

Afin de comparer les pratiques disciplinaires d’une prison à l’autre, nous comparons le nombre de sanctions prononcées au nombre de CRI rédigés. Ce taux de sanction par CRI correspond à la proportion de CRI aboutissant à une sanction disciplinaire : s’il est proche 1, cela implique que chaque CRI enregistré par les surveillants est ensuite suivi d’une sanction par le chef d’établissement.

En pratique, ce taux de sanction par CRI est seulement de 0,25 en 2024 (chiffre en baisse ces dernières années) ce qui témoigne d’un écart très fort entre les incidents tels que relevés par les surveillants, et leur jugement par la commission de discipline. Cet écart peut être source d’incompréhensions et de difficultés de gestion de la détention puisqu’il traduit une différence d’appréciation entre le surveillant et le chef d’établissement.

En 2024, seuls 25 % des CRI ont abouti à une sanction, contre 33 % en 2019

Cela peut traduire une hausse des incidents de faible gravité (donc non sanctionnés) relevés par les surveillants, ou bien une forme de saturation des commissions de discipline qui ne peuvent juger qu’un nombre limité d’incidents et optent parfois pour la « confusion » de plusieurs incidents.

Des taux de sanction très hétérogènes

Le taux de sanction par CRI varie beaucoup d’une prison à l’autre.

Au sein des Maisons d’Arrêt (MA) par exemple, certaines prisons comme Lyon-Corbas ou Angers prononcent très peu de sanctions par rapport aux incidents enregistrés (taux de 0,2) alors que dans d’autres établissements comme Troyes ou Bar-le-Duc, la plupart des CRI sont suivis de sanctions disciplinaires (taux de 0,6). Ces écarts par rapport au taux moyen de 0,33 en MA traduisent nécessairement des différences dans la politique disciplinaire pratiquée localement.

On remarque aussi des spécificités liées au type d’établissement : dans les Maisons Centrales (MC), les sanctions sont fréquentes après un CRI (taux de 0,6), probablement car il s’agit de faits assez rares mais graves, en moyenne. Concernant les détenus mineurs en EPM, les sanctions sont aussi particulièrement fréquentes à l’issue d’un CRI (qui sont eux-mêmes très nombreux pour rappel) ce qui traduit une volonté de fermeté vis-à-vis des mauvais comportements.

Au contraire, dans les Centres de Semi-Liberté (CSL), il est très rare que des sanctions soient prononcées.

Différents acteurs, différents enjeux

Il appartient au surveillant de rédiger un CRI après constatation d’un fait sanctionnable, et au chef d’établissement de décider une sanction à la suite de la commission de discipline. Les motivations à l’origine de ces choix ne sont pas uniquement à chercher dans les faits reprochés aux détenus, mais sont inscrites dans des mécanismes plus larges visant à préserver le bon fonctionnement au sein de l’établissement pénitentiaire et ainsi assurer un climat de détention acceptable. Il s’agit à la fois de satisfaire les attentes des surveillants, exerçant dans des conditions souvent difficiles, et de ne pas faire naître auprès des détenus des sentiments d’injustice trop importants, favorisant les excès de colère et les mouvements de révolte.

Pour les surveillants

Le personnel pénitentiaire peut choisir la manière dont il traite les incidents : punir selon les règles, punir hors des règles, ou ne pas punir. En décidant de fermer les yeux sur certaines infractions, le surveillant participe à un filtre pénitentiaire (difficilement quantifiable). Il se dégage alors une certaine marge d’autonomie vis-à-vis de la direction, et sa relation avec les détenus devient alors moins procédurière.

Un esprit de modération

Chaque CRI nécessite une action de la hiérarchie ; une production trop importante de CRI nécessiterait alors des ressources conséquentes pour l’établissement pénitentiaire. Il est ainsi attendu du surveillant qu’il fasse preuve de modération, quitte à se détourner du dispositif disciplinaire classique au profit du recours à l’infradisciplinaire (voir la section suivante). Aussi, traiter les incidents de manière informelle garantit une sanction pour le détenu (seul un quart des CRI aboutissent à une sanction en moyenne) ainsi que la possibilité de recevoir des excuses de la part du détenu. Par ailleurs, agir avec autonomie dans l’application des règles est souvent source de satisfaction dans ce métier.

La nécessité de ne pas tout le temps sanctionner

Pour le sociologue Christophe Dubois, l’équilibre en détention repose sur la complémentarité de deux types de surveillants : les « sécuritaires » qui usent régulièrement du CRI, et les « sociaux » qui préfèrent réduire les tensions en communiquant avec les détenus. Ne pas rompre les liens construits est parfois plus efficace pour maintenir le calme et assurer un climat de détention soutenable pour tous.

L’expérience des surveillants

Il peut exister un certain culte « viriliste » auprès des surveillants, qui considèrent que recourir au CRI revient à avouer son incapacité à « tenir un étage ». Un tel comportement s’observe surtout chez les surveillants expérimentés, tandis que les jeunes diplômés ont tendance à plus se reposer sur le CRI pour la gestion interne des incidents.

Pour la direction

Le chef d’établissement décide de renvoyer ou non l’affaire en commission de discipline. Aussi, il dispose de manière exclusive du pouvoir décisionnaire en commission. La gestion de la discipline, que l’on peut qualifier de politique disciplinaire, revêt alors un caractère hybride pour lui, dans laquelle ses actions sont autant destinées aux surveillants qu’aux détenus.

Une politique à l’égard des personnels

Ne pas sanctionner à l’issue d’une commission peut être perçu comme un abandon du point de vue des surveillants. Afin de ne pas se mettre son personnel à dos, il arrive que le chef d’établissement choisisse d’endosser la casquette de « bon patron » et de soutenir les surveillants. La garantie d’une décision juste est parfois compromise comme l’avance un directeur d’établissement : « Celui d’entre nous qui dit qu’il juge uniquement en fonction des faits ne dit pas la vérité ».

Un mode de gestion des personnes détenues

Les sanctions servent aussi à envoyer des messages aux détenus sur ce qui est tolérable ou non au sein de l’établissement. En choisissant de punir plus sévèrement certaines fautes, le chef d’établissement entend influencer les habitudes des détenus. Cette fonction peut parfois primer sur d’autres : des détenus ne sont pas toujours en mesure de comprendre la sanction prononcée ; d’autres sont punis parfois plus pour l’exemple que pour une réelle culpabilité ; enfin, relaxer un détenu sur une faute incontestable peut laisser penser aux autres détenus qu’il y a eu une dénonciation des autres détenus.

La crainte des recours

En soutenant un surveillant sur un dossier où le CRI n’est pas conforme, ou bien lorsque la vidéosurveillance contredit les faits exposés, le directeur d’établissement s’expose à un risque non négligeable de recours hiérarchique auprès de la DISP. Afin d’éviter cette situation, qui implique premièrement que la gestion de l’établissement est soumise à un regard hiérarchique, et deuxièmement que les détenus voient une possibilité d’invalider le jugement de la commission, la direction décide parfois d’abandonner les poursuites dès que la qualité de rédaction d’un CRI ou les preuves ne sont pas suffisantes.

Analyse économétrique des réponses disciplinaires des établissements

Pour tenter de mieux comprendre les réponses disciplinaires des établissements pénitentiaires français, il est possible d’exploiter les données liées aux procédures disciplinaires. En considérant de nouveau la variable Intensité de CRI, ainsi que l’Intensité de sanction (construite d’après la même méthode), nous pouvons effectuer des régressions multivariées en utilisant une partie des variables de l’indice PCiF (voir la page dédiée). Une telle démarche nous permet d’apprécier l’influence que peuvent avoir ces variables explicatives sur nos deux variables d’intérêt.

Les résultats des deux régressions mettent en avant l’importance du type d’établissement pour expliquer les pratiques disciplinaires. Les significativités des différentes modalités de la variable Type sont élevées, et les coefficients sont importants. Ces observations confirment les conjectures dressées dans la partie sur les indicateurs du climat en détention, où la répartition d’Intensité de CRI était plutôt homogène entre établissements du même type.

On observe en particulier qu’à conditions équivalentes, les CSL et surtout les EPM distribuent davantage de CRI que les autres types d’établissements. Aussi, les établissements pour peine (MC et CD, compris dans l’intercept) ont des coefficients plus faibles que les autres types dans les deux régressions, ce qui indique un emploi relativement restreint au CRI ainsi qu’à la sanction qui s’en suit.

L’Intensité de saisine CGLPL affiche dans les deux régressions un coefficient positif élevé, ainsi qu’une significativité importante dans la seconde régression expliquant. Toutes choses égales par ailleurs, une augmentation de l’intensité des saisines adressées au CGLPL est associée à un usage plus important des outils disciplinaires. En d’autres termes, les établissements où les personnes détenues saisissent davantage le CGLPL sont aussi ceux où les CRI et les sanctions sont plus nombreuses.

Les autres variables explicatives testées lors de cette régression ne sont pas associées à des coefficients importants, ni à de grandes significativités, ce qui indique un effet plutôt nul sur les pratiques disciplinaires. Cette observation peut paraître surprenante, en particulier pour la variable Densité carcérale. L’absence de significativité peut provenir de la surcharge de travail à laquelle sont confrontés les surveillants dans les établissements surpeuplés, où la poursuite des incidents n’est pas possible par manque de temps.

D’autres explications, dont l’observation n’est pas permise par ces données, sont avancées par des acteurs du monde carcéral. Le manque d’activité et d’accompagnement, la saturation des services médicaux, le profil des détenus sont ainsi citées pour expliquer l’augmentation de la réponse pénale. L’utilisation de modèles économétriques afin de déterminer la politique disciplinaire d’un établissement est alors à relativiser.

Sanctionner en dehors du processus disciplinaire

L’infradisciplinaire

Lorsque le surveillant ou l’officier décide de punir hors des règles, il peut recourir à des mesures dites infradisciplinaires. Ces mesures sont alternatives à la procédure disciplinaire, et sont inspirées de dispositifs issus du champ pénal tels que la médiation. Pour être employée, il faut que le détenu reconnaisse les faits qui lui sont reprochés, et qu’il accepte de se soumettre à une « mesure de réparation ».

L’infradisciplinaire est souvent mis en avant pour son attention plus portée sur la pédagogie et la responsabilisation du détenu. Les mesures infradisciplinaires présentent d’autres avantages conséquents :

Pour les détenus

L’infradisciplinaire permet d’éviter un passage en commission disciplinaire, qui aboutit souvent à un séjour au QD. Les mesures de réparation liées à l’infradisciplinaire sont moins punitives que les sanctions disciplinaires. En outre, l’incident ne sera pas notifié au juge de l’application des peines.

Pour les surveillants

Avec l’infradisiciplinaire, les surveillants ou officiers obtiennent de manière presque sûre une réparation liée à l’incident (contre environ une 1 chance sur 4 à la suite d’un CRI). Aussi, leurs liens relationnels avec les détenus ne sont pas nécessairement rompus, et les détenus peuvent présenter des excuses.

Pour la direction

En plus de participer à une amélioration du climat de détention, la résolution des incidents par des mesures de réparation ne nécessite pas d’attention particulière pour la direction. En effet, aucune commission n’est à prévoir et aucun document administratif n’est à produire.

Une possible réduction de garanties

Bien que l’infradisciplinaire présente plusieurs avantages, le CGLPL met en garde sur la réduction de garanties que peut impliquer son usage. En particulier, le droit d’être assisté d’un avocat ou encore le droit au recours ne sont pas compatibles avec l’infradisciplinaire. Les discussions se font sans témoins, et dans un contexte inégal pour le détenu. En ce sens, le CGLPL recommande dans son rapport d’activité 2024 que « le recours à ces alternatives soit encadré procéduralement et protecteur des droits des détenus ».

Les mesures infradisciplinaires présentent le risque d’entraîner une extension du filet disciplinaire : elles pourraient en effet être appliquées à des faits qui, en temps normal, n’auraient pas donné lieu à une procédure disciplinaire, favorisant l’existence d’un règlement informel.

« Avec l’infra-disciplinaire, ce sont les officiers dans leur bureau, derrière des portes closes, qui vont négocier l’accord de la personne sur une sanction, contre le fait qu’il n’y ait pas de traces, pas de conséquences sur les aménagements de peine ».

Corentin Durand dans le Rapport d’enquêtes « Au cœur de la prison : la machine disciplinaire » de l’OIP-SF (Janvier 2024)

Les mesures de réparation prévues par le code pénitentiaire

Depuis un décret datant de novembre 2024, les procédures alternatives aux poursuites disciplinaires sont inscrites dans le Code pénitenitaire. L’objectif est alors d’uniformiser les pratiques, et d’inscrire l’infradisciplinaire dans un cadre juridique. Les mesures de réparations prononçables sont alors les suivantes :

- Le rappel à la règle

- La rédaction d’une lettre d’excuses

- La rédaction d’un écrit portant sur la faute commise et les dommages occasionnés

- La rencontre, en présence d’un tiers assurant la médiation, entre l’auteur et la personne affectée par la faute

- L’accomplissement d’une action de sensibilisation en rapport avec la faute commise

- La privation d’effectuer tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac, pendant une période maximum de 8 jours

- La privation de tout appareil acheté ou loué pendant une période maximum de 8 jours

- La privation d’activités culturelles, sportives ou de loisirs pendant une période maximum de 8 jours

- L’exécution d’une mesure de nettoyage, remise en l’état, ou entretien des cellules ou locaux communs ne pouvant excéder 10 heures.

Plus de précisions à l’article R232-8 du Code pénitentiaire

La multi-sanction

Les poursuites disciplinaires précédemment énoncées sont propres au système pénitentiaire, et ne sont pas incompatibles avec d’éventuelles sanctions supplémentaires, provenant de l’établissement pénitentiaire lui-même ou bien d’autres institutions. Ainsi, un détenu peut, pour le même fait, recevoir une sanction disciplinaire, une sanction informelle, une privation d’activité et de formations, un changement de régime de détention, un retrait de crédit de réduction de peine, ou encore une nouvelle condamnation pénale.

La question du cumul des sanctions

Concernant le cumul des sanctions, il existe en droit le principe ne bis in idem (nul ne peut être sanctionné ou jugé deux fois pour les mêmes faits). Même si un détenu peut effectivement être sanctionné plusieurs fois pour un même fait, ces sanctions demeurent de natures différentes : disciplinaires, administratives ou encore pénales. Or le droit français ne reconnaît le principe ne bis in idem qu’à travers le Code de procédure pénale (pour les sanctions pénales donc), ce qui n’entre pas en contradiction avec la multi-sanction à laquelle peuvent être soumis les détenus.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) nuance cependant cette lecture, en introduisant dans l’affaire A. et B. c. Norvège le critère du « lien matériel et temporel suffisamment étroit » entre deux sanctions afin de savoir si le principe ne bis in idem (article 4 du Protocole 7 à la CESDH) est respecté ou non.

Au sein de l’établissement pénitentiaire

Au-delà de l’infradisciplinaire et de ses mesures de réparation suivant un certain protocole, l’établissement pénitentiaire dispose d’un large éventail de sanctions informelles, reposant sur l’utilisation arbitraire du droit. Un détenu au comportement jugé dérangeant, et ce à la suite d’un ou plusieurs incidents, peut ainsi subir un traitement différencié, pouvant s’apparenter à des sanctions : réveils en pleine nuit, fouilles plus fréquentes, oubli d’accompagnement par un surveillant lors des parloirs et des rendez-vous médicaux, divulgation du motif de l’incarcération… Ces mesures sortent de tout cadre juridique, et participent à un mauvais climat de détention

Les « transferts disciplinaires »

Bien que le transfert d’établissement n’ait pas pour vocation de punir, il peut parfois être employé en réponse à un manquement à la discipline. Le directeur de l’établissement ne peut être à l’origine d’un transfert, mais il peut le proposer à la DISP, comme mesure d’ordre et de sécurité. Un tel transfert néglige souvent les éléments qui composent la situation personnelle du détenu, en particulier sur le plan des relations avec l’extérieur, de l’emploi, de la formation ou de la préparation à la sortie.

Témoignage d’un détenu dans le Rapport d’enquêtes Au cœur de la prison : la machine disciplinaire de l’OIP-SF (Janvier 2024)

« L’après-midi j’avais deux activités et une consultation chez le dentiste. Je me suis préparé. Mais ils sont venus et m’ont dit : “Comme tu as bouché ton œilleton ce matin, on ne te fait pas sortir.” »

Auprès du Juge de l’application des peines (JAP)

« Tous les dossiers où il y a eu un incident avec le prononcé d’une sanction sont analysés en commission d’application des peines et peuvent donner lieu à des retraits de réduction de peine. […] C’est un peu dans un automatisme. »

Témoignage d’une directrice d’établissement dans La délinquance carcérale au prisme des peines internes, IERDJ, 2024

La situation de chaque détenu est examinée par la Commission d’application des peines (CAP) au moins une fois par an. Lors de cette commission, le JAP peut prononcer une réduction de peine à condition que le détenu ait montré des preuves suffisantes de bonne conduite, et qu’il ait manifesté des efforts sérieux de réinsertion.

Cependant, les incidents de chaque détenu sont inscrits dans son dossier, ce qui va grandement influencer les avis du chef d’établissement et du représentant des surveillants siégeant à la CAP, qui sont récoltés avant la décision du JAP. L’appréciation discrétionnaire de l’établissement intervient de nouveau ici, ce qui peut valoir au détenu un refus de réduction de peine, un refus de permission de sortie, ou encore un retrait total ou partiel d’une réduction de peine précédemment accordée. Par ailleurs, les CAP sont, contrairement aux commissions de discipline, exemptes de la présence d’avocat, d’assesseur extérieur et du détenu concerné. La place laissée au débat contradictoire est alors très réduite.

Qu’est-ce qu’une commission d’application des peines ?

La CAP est une commission consultative qui assiste le JAP lors de la prise de certaines décisions concernant l’individualisation des peines. Une CAP est composée du procureur de la République, du chef d’établissement pénitentiaire, d’un représentant du SPIP, d’un représentant du personnel de surveillance, ainsi que du JAP qui la préside.

Plusieurs CAP sont organisées chaque année au sein de chaque établissement pénitentiaire (une à deux fois par mois en moyenne). Concernant les réductions de peines, la situation de chaque condamné doit être examinée au moins une fois par an.

Le recours informel au barème

Il n’est pas rare que les JAP aient recours à des barèmes informels pour guider leur décision de réduction de peines. Le barème a pour avantage d’accélérer les procédures, mais aussi de garantir une certaine transparence auprès des personnes détenues, souvent bien informées du barème appliqué localement.

L’usage du barème peut cependant entraîner de fortes disparités de par son caractère local : celui-ci n’est pas homogène sur l’ensemble du territoire. Aussi, cette pratique peut sembler en contradiction avec l’individualisation des peines, principe pourtant fondamental lors des commissions.

Auprès du tribunal judiciaire

Lorsque l’incident commis par le détenu est qualifiable d‘infraction pénale, il est théoriquement transmis au Procureur de la République qui peut engager ou non des poursuites, celles-ci aboutissant alors généralement à une nouvelle condamnation pénale prononcée par le tribunal correctionnel.

Les risques associés au dépôt de plainte

Le dépôt de plainte n’est pas sans risque pour les agents pénitentiaires. Il existe premièrement des risques relationnels, auprès du détenu concerné bien évidemment, mais aussi auprès des autres détenus proches de ce dernier. De plus, avoir recours à la plainte fréquemment peut susciter des moqueries au sein du personnel.

Ensuite, il existe un risque physique, notamment en raison de la levée d’anonymat dont les surveillants bénéficient en temps normal. Porter plainte les expose donc à des représailles, à eux-mêmes ou à leurs proches, en dehors de l’établissement pénitentiaire.

« Dès qu’il y a agression, en général les agents ils portent plainte. Pour les insultes, non. Je vais pas vous dire que c’est banalisé, mais malheureusement, en tous cas ils vont faire l’objet d’un compte-rendu d’incident. »

Témoignage d’un responsable RH dans La délinquance carcérale au prisme des peines internes, IERDJ, 2024

Pour aller plus loin

DELARUE, J.-M., « En prison : l’ordre pénitentiaire des choses », chapitre 10 « La discipline en prison », Paris, Dalloz, 2018.

Premier contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) de 2008 à 2014, Jean-Marie Delarue accorde un chapitre de son ouvrage En prison : l’ordre pénitentiaire des choses à la discipline en prison. Entre récits basés sur son expérience personnelle, analyse de l’effectivité du processus disciplinaire en France, et état des lieux juridique de la question disciplinaire, Jean-Marie Delarue propose dans ce chapitre une description large mais détaillée de la gestion des incidents dans les établissements pénitentiaires.

DURAND, C., « Les reconfigurations de la relation carcérale : sociologie des espaces de communication entre prisonnier·e·s et autorités pénitentiaires », thèse de doctorat en sociologie, EHESS, 2019.

FOUCHARD, I., SIMON, A., DURAND, C. & LEVY, B. « La délinquance carcérale au prisme des peines internes » (Doctoral dissertation, IERDJ-Institut des Études et de la Recherche sur le Droit et la Justice), 2024.

Cette recherche propose une étude de la « délinquance carcérale », phénomène bien connu des professionnels du milieu pénitentiaire mais peu documenté et jusqu’alors délaissé par les chercheurs. L’équipe pluridisciplinaire à l’origine de ce document offre un regard pluriel sur le phénomène, à la rencontre du droit, de la sociologie et de la psychologie. Outre la recension de la littérature pertinente dans les trois champs disciplinaires, la méthodologie a consisté en la réalisation d’entretiens, plus ou moins formalisés en fonction de leur objet, avec des acteurs du terrain, essentiellement au sein de l’administration pénitentiaire et de l’institution judiciaire. Les enjeux de la délinquance carcérale sont nombreux et importants, notamment en termes de prévention des violences, de gestion de la détention ou de conditions d’intervention de l’autorité judiciaire. Administration pénitentiaire, services de santé, Ministère public, juges de l’application des peines, juges des juridictions pénales : tous ces acteurs sont mobilisés pour réagir à cette délinquance particulière.

OIP-SF. « Au cœur de la prison : la machine disciplinaire » (Rapport d’enquête), Janvier 2024.

Très régulièrement sollicité par les personnes détenues et leurs proches pour des situations attentatoires aux droits fondamentaux résultant de mesures disciplinaires et de leurs conséquences, l’OIP a souhaité, en s’appuyant sur un travail d’enquête approfondi et documenté, rendre compte en 2024 de la réalité de la discipline en prison. A l’issue de l’élaboration du rapport, le constat est lourd et édifiant, témoignant des conséquences dramatiques d’une vision quasi exclusivement répressive, faisant de la discipline en prison une punition dans la punition.

ROSTAING, C. « L’ordre négocié en prison: ouvrir la boîte noire du processus disciplinaire. » Droit et société, 87(2), pp.303-328.

Le système carcéral ne repose pas sur la stricte application des règles, ni sur le repérage systématique des infractions, encore moins sur l’application automatique des sanctions. Cet article propose d’inverser la perspective habituelle et de rendre compte du processus par lequel le constat d’un incident ne conduit pas à une sanction, ce qui nous en apprend beaucoup sur le fonctionnement ordinaire de la détention, les rapports de force, les marges de manœuvre des détenus et le pouvoir « tenu en réserve » des personnels. Le processus disciplinaire en prison, contrairement aux représentations qui le réduisent souvent à un système rigide et parfaitement disciplinarisé, met en jeu toute une pratique de la négociation entre personnes détenues, surveillants, hiérarchie et direction, chacun participant à un ordre négocié.

Centre de recherches sur les droits fondamentaux et les évolutions du droit (Caen), « Surveiller et punir, surveiller ou punir?: perspectives de la peine privative de liberté », L’évolution de la discipline pénitentiaire, p.43-48, Presses universitaires de Caen, 2004.

La répression disciplinaire au sein des établissements pénitentiaires français est concomitante à l’apparition même de la prison. La discipline, nécessaire dans toutes les institutions, l’est plus encore en prison. Elle est garante du maintien de l’ordre de la détention et elle est aussi un facteur de cohésion de la prison. L’organisation de la prison et les rapports entre surveillants et détenus sont construits à partir d’une logique où prime d’abord la recherche de la paix intérieure, y compris dans les établissements orientés vers la resocialisation des prisonniers. À l’évidence, tout chef d’établissement pénitentiaire doit pouvoir jouir de moyens adaptés à la logique de maintien de la discipline intérieure. Cet article propose des réflexions, s’articulant à des principes relatifs aux droits, afin de comprendre la discipline pénitentiaire en France.